○大田市建築基準法の施行に関する規則

平成17年10月1日

規則第168号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号。以下「県条例」という。)及び島根県建築基準法施行細則(昭和48年島根県規則第75号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(確認申請等の添付図書)

第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知(以下「確認申請等」という。)には、当該確認申請等に係る建築物の敷地と県条例第4条に規定するがけとの状況を示す断面図を添えなければならない。ただし、当該敷地が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の規定による許可を受けたものである場合にあっては、この限りでない。

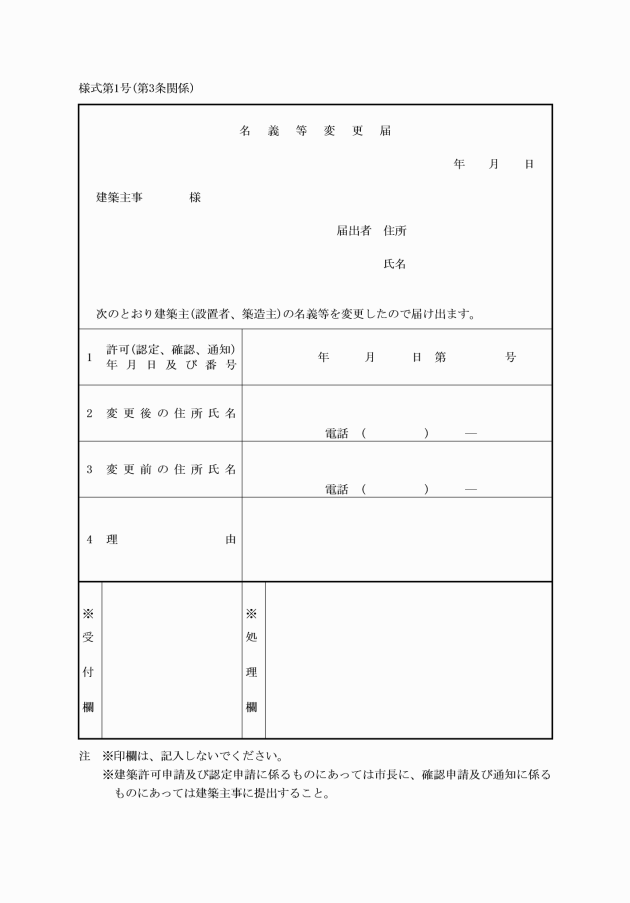

(名義等変更届)

第3条 法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第18条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付(以下「確認済証の交付」という。)を受けた建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該建築物等の工事完了前に、その氏名若しくは住所に変更があったとき又は建築主等の地位の承継があったときは、名義等変更届(様式第1号)正副各1通を建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)に提出しなければならない。

2 建築主事等は、前項の名義等変更届を受理したときは、その副本に届出済証印を押印し、届出者に送付しなければならない。

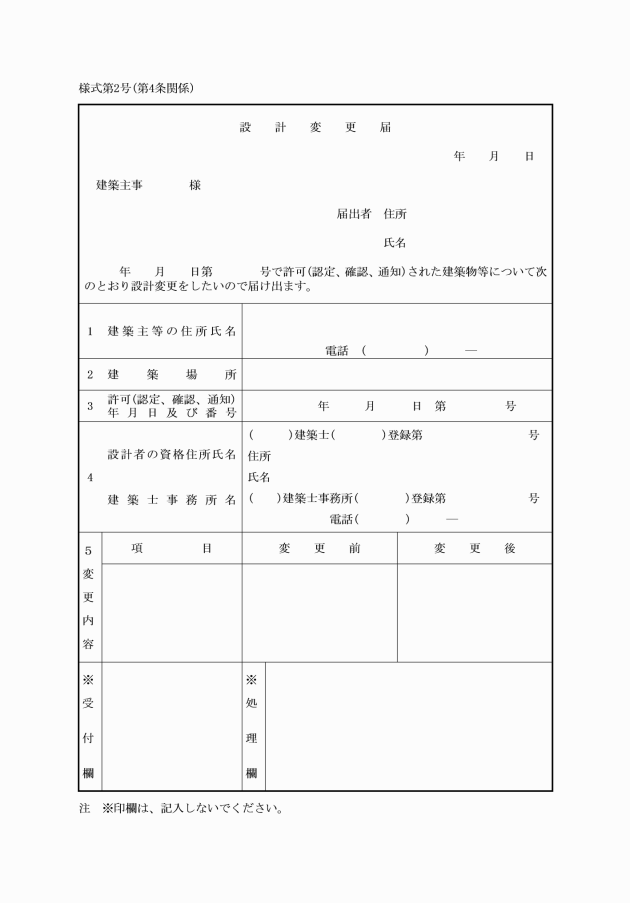

(設計変更等)

第4条 確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の設計内容の変更(法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更の確認の申請を要するもの及び法第18条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更の通知を要するものを除く。)をしようとする場合においては、設計変更届(様式第2号)正副各1通に当該変更しようとする設計内容を示す図書を添えて、建築主事等に提出しなければならない。

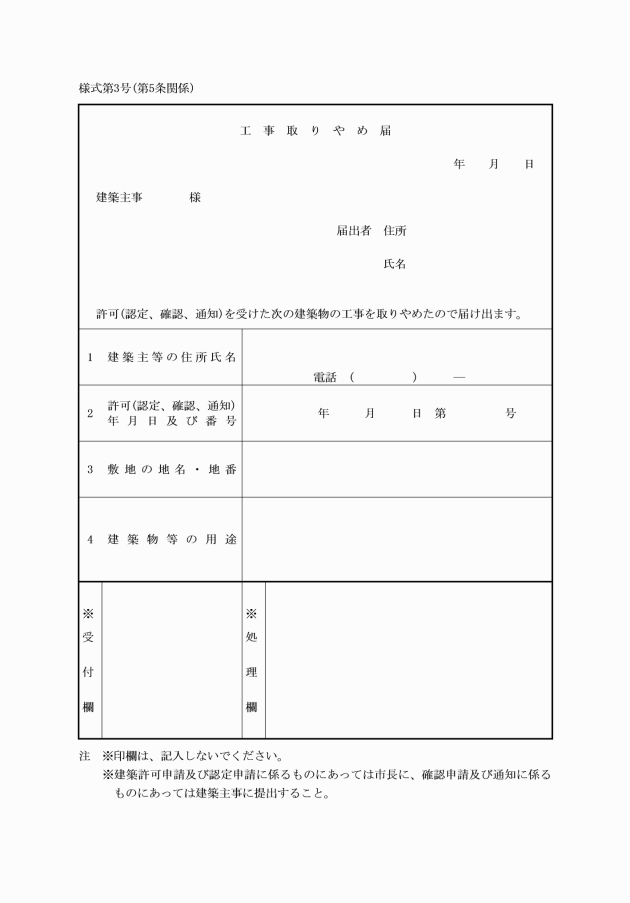

(工事取りやめ届)

第5条 確認済証の交付を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第3号)1通を建築主事等又は確認済証を交付した指定確認検査機関に提出しなければならない。

2 指定確認検査機関は、前項の工事取りやめ届を受理したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(確認申請手数料等の減額)

第6条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認及び法第7条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による完了検査の申請を受けようとする建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該建築物等に係る確認申請手数料又は完了検査申請手数料(以下「手数料」という。)の額は、大田市手数料条例(平成17年大田市条例第58号)別表第4に規定する額の2分の1の額とする。

(1) 市内で実施される公共事業のため、補償を受けた建築物等に代わるものとして建築又は築造する場合

(2) 建築物等が災害により滅失し、又は損壊した日から6箇月以内に、被災者自ら使用するために建築し、又は築造する場合

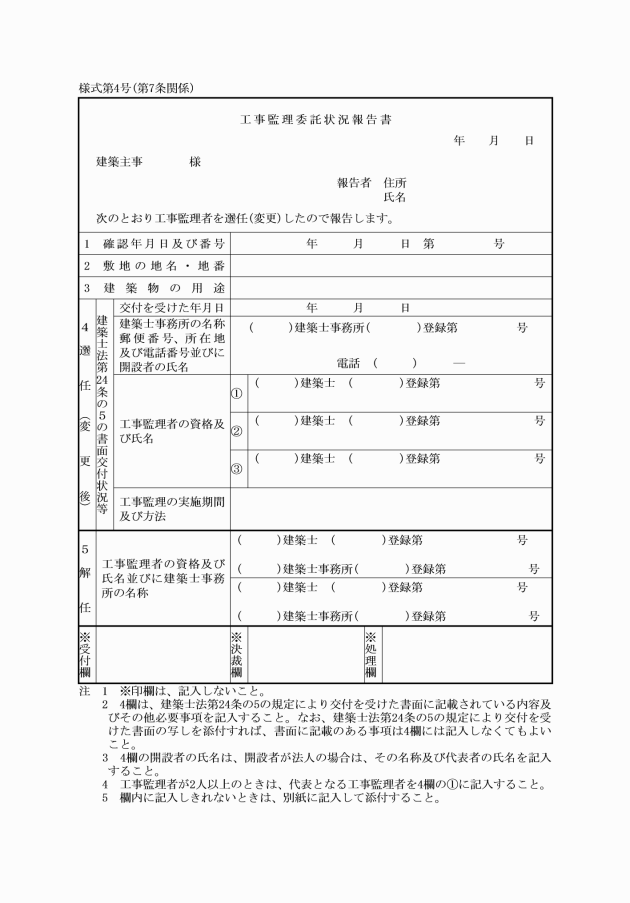

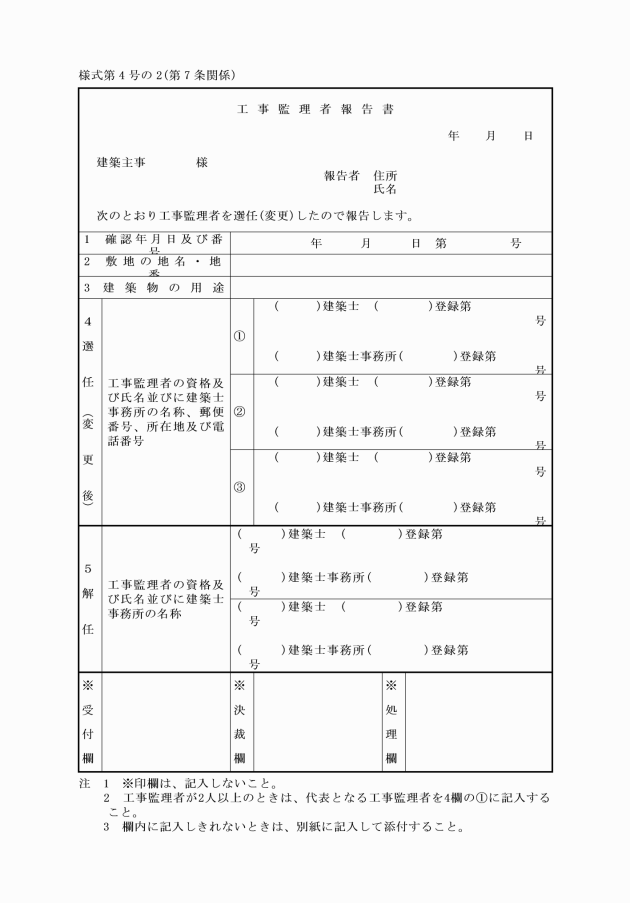

(1) 確認申請をするときまでに工事監理者を選任した場合は、確認申請をするとき。

(2) 確認申請をした後に工事監理者を選任した場合は、工事に着手する前

(3) 工事監理者を変更した場合は、工事監理者の変更後の速やかな時期

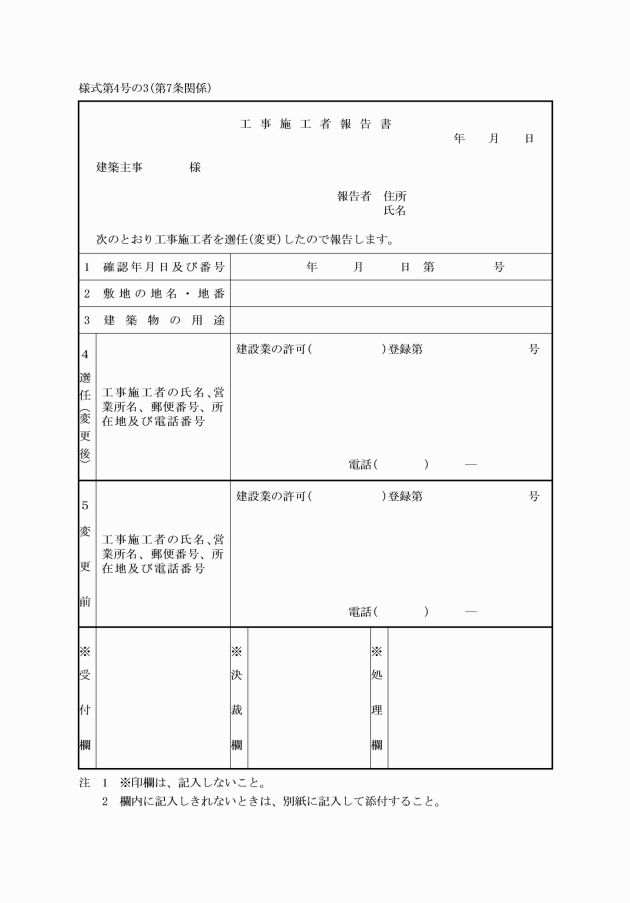

3 建築主等(法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う必要のある者に限る。)は、当該確認の申請又は通知をした後に工事施工者を選任し、又は変更したときは、工事に着手する前に(変更の場合にあっては、変更後速やかに)工事施工者報告書(様式第4号の3)を建築主事等に提出しなければならない。

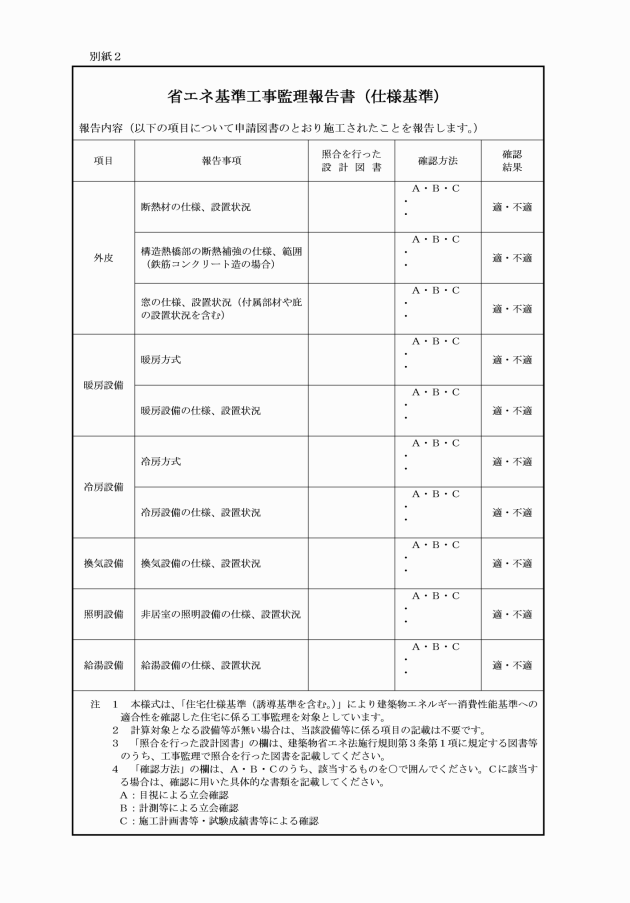

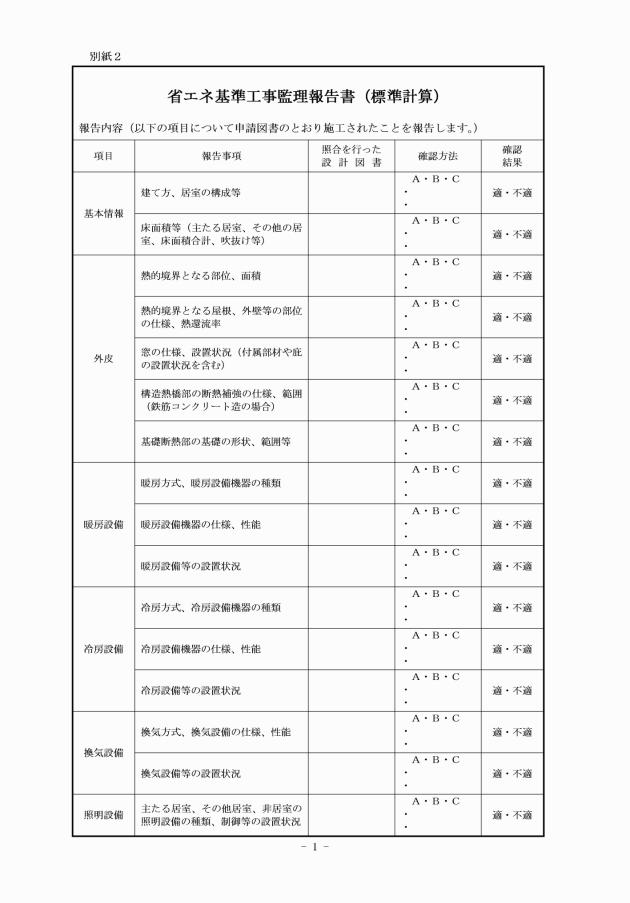

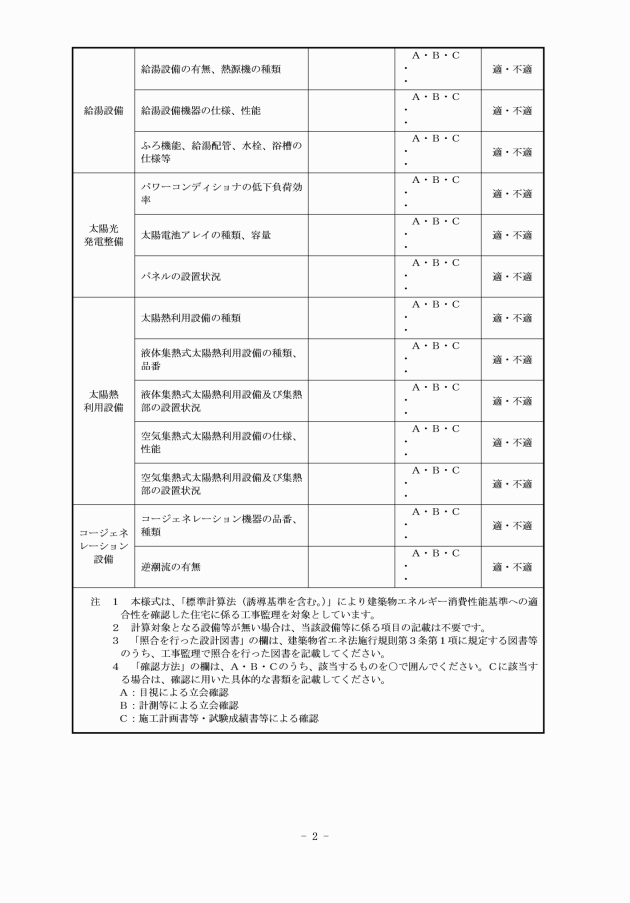

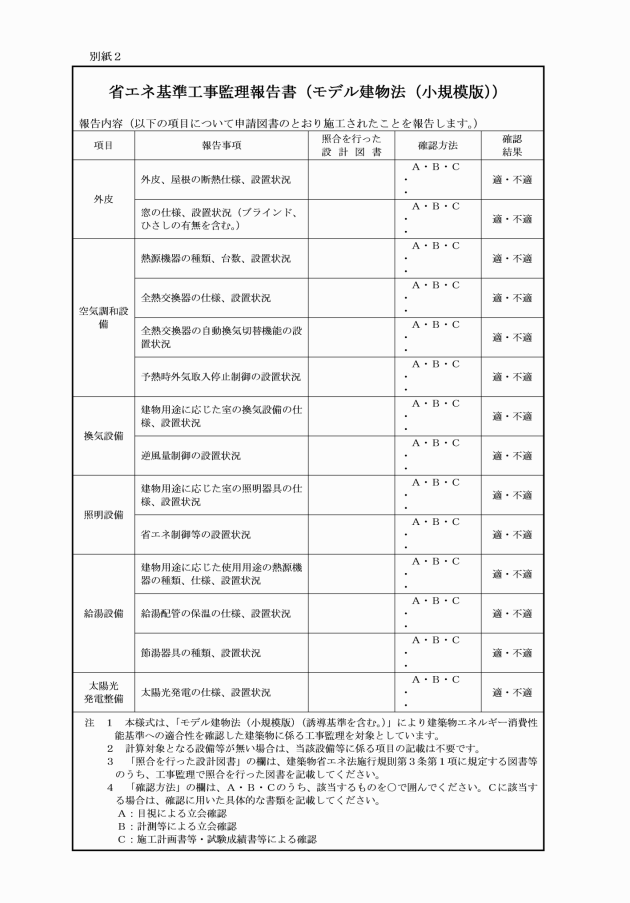

(工事監理の報告)

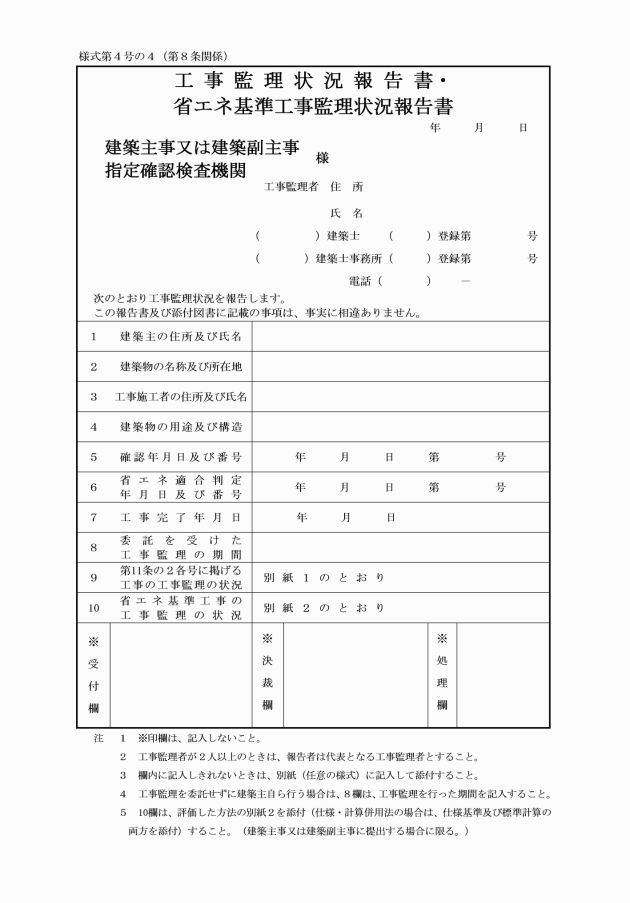

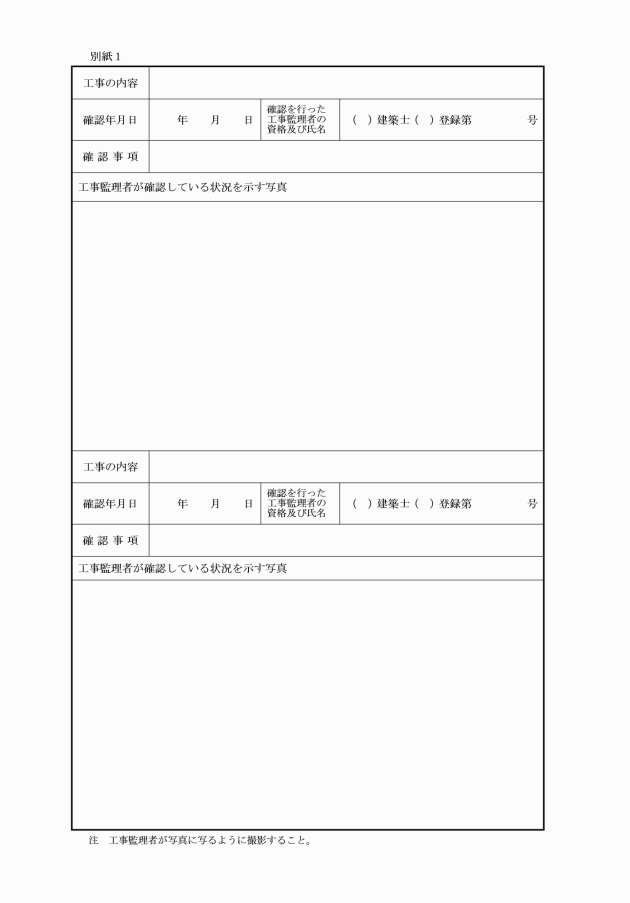

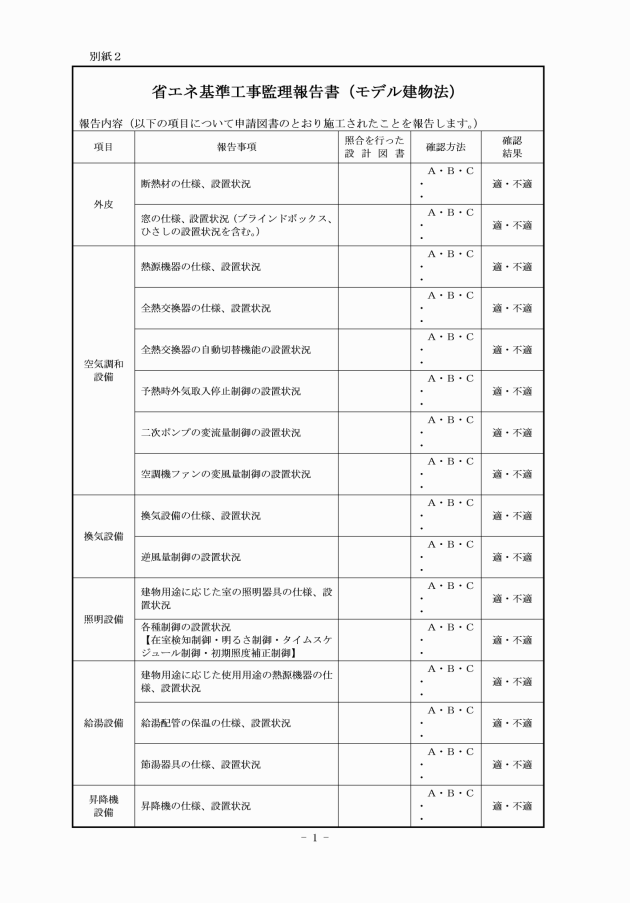

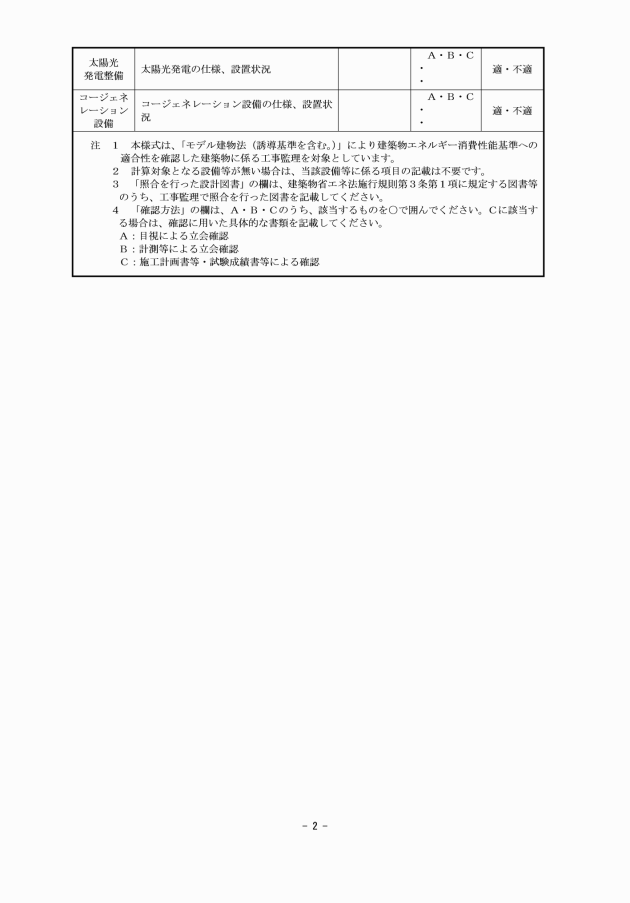

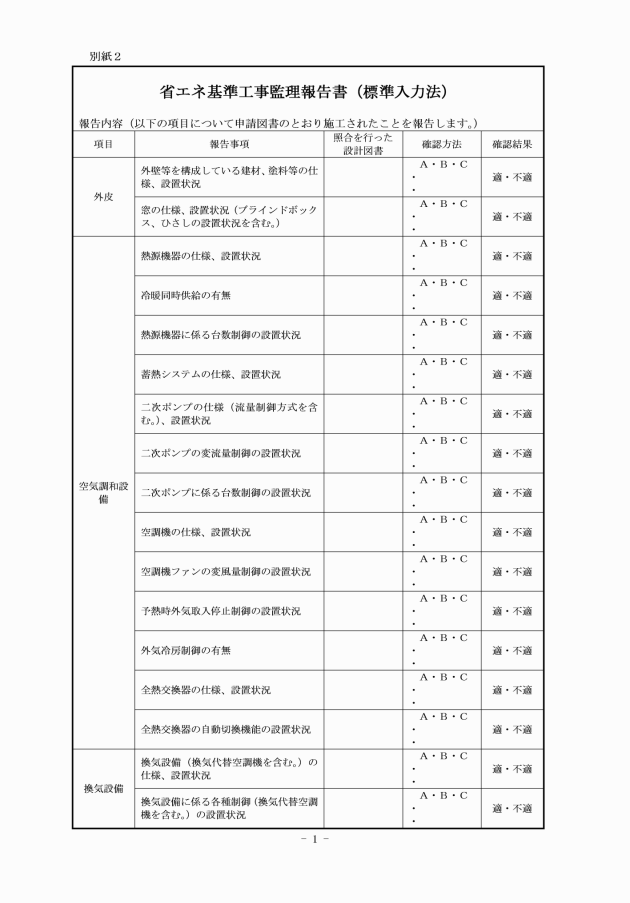

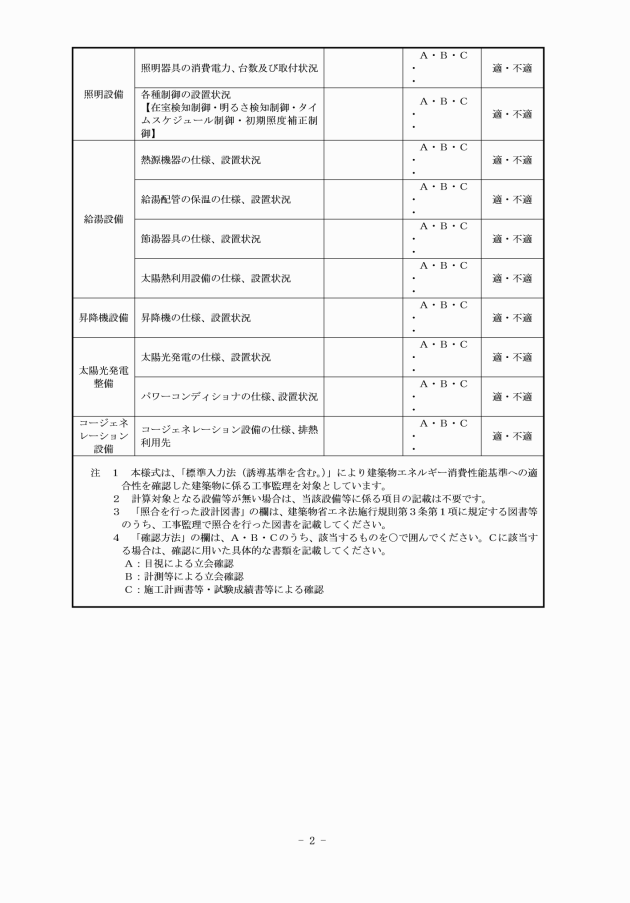

第8条 法第5条の6第4項の規定により建築士である工事監理者を定めなければ工事をすることができない建築物で法第6条第4項の規定による確認済証の交付を受けたもの並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物で確認済証の交付を受けたもの(いずれも市町村が建築主である建築物を除く。)の工事監理者は、次の各号に掲げる工事のうち該当する工事に係る工事監理状況報告書・省エネ基準工事監理状況報告書(様式第4号の4)を完了検査申請書に添えて、建築主事等又は指定確認検査機関に提出しなければならない。

(1) 杭の工事

(2) 基礎の配筋の工事

(3) 各階の壁、柱、床及び梁並びに屋根の配筋の工事

(4) 柱脚の工事(構造耐力上主要な柱が鉄骨造である場合に限る。)

(5) 柱、梁及び筋交いの接合並びに耐力壁の工事(構造耐力上主要な柱、梁及び筋交い並びに耐力壁が木造又は鉄骨造である場合に限る。)

(6) 断熱工事(建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物における断熱材の設置・施工に関するものに限る。)

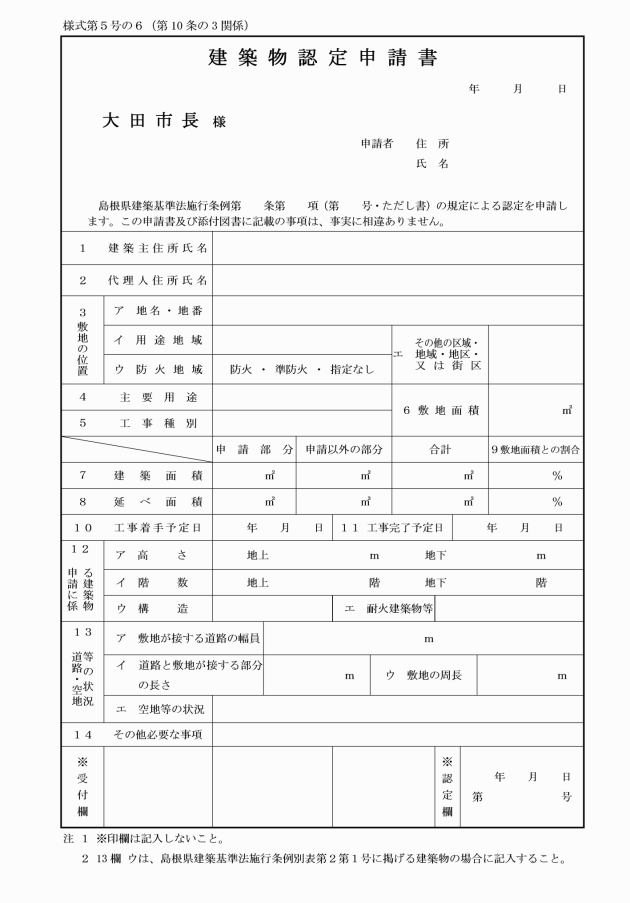

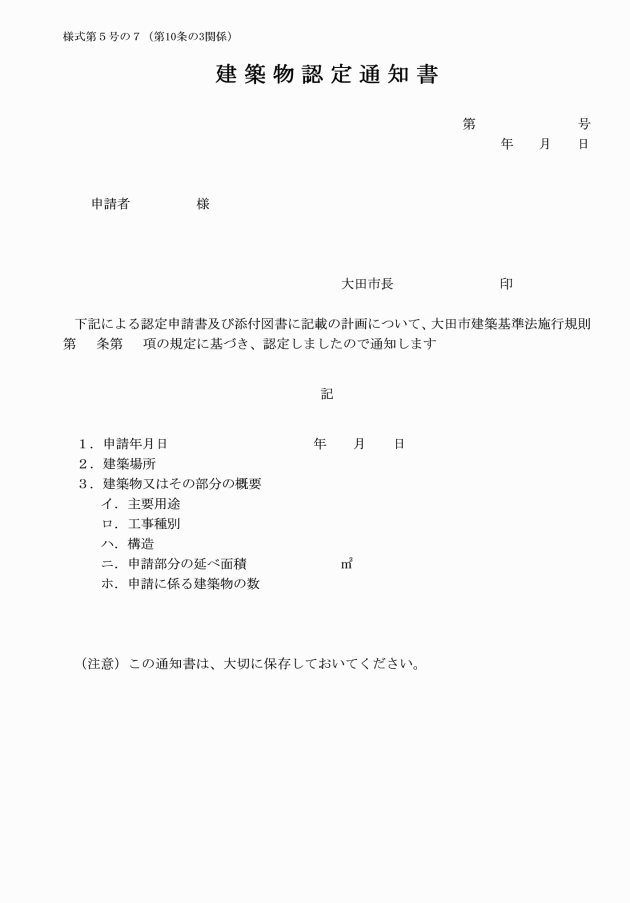

(建築物の許可申請に係る添付図書等)

第10条 法第85条第3項又は第4項に係る許可を申請する場合における省令第10条の4第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

(2) 配置図(縮尺、方位及び敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)

(3) 各階平面図(縮尺、間取及び各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

3 省令第10条の4第1項に規定する許可申請書(省令第44号様式)の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

5 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長を申請しようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本1通及び副本2通にそれぞれ第1項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第10条の3第1項第1号に規定する道である場合 次に掲げる図書

ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

イ 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長、幅員並びに敷地と接している部分及びその長さ)を明示すること。)

ウ 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)

エ 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)

オ 2面以上の断面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)

カ 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)

キ 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)

(2) 省令第10条の3第1項第2号に規定する道である場合 次に掲げる図書

イ 道の敷地に係る土地の登記事項証明書(地番及び権利者が明示されていること。)

ウ 道の敷地に係る土地の公図の写し(地番が明示されていること。)

エ 擁壁等の安定計算書(採用した計算規準、設計条件及び安定計算の結果を明示すること。)

オ 2次製品の仕様書(使用する製品が明示されていること。)

カ 計画平面図(縮尺、方位、道の範囲の境界の位置、境界の標示方法(側溝、縁石、境界杭、鋲、プレート等)、道の範囲の丈量図、道の幅員、延長及び隅切形状、回転広場の位置、形状及び間隔、道の周辺の土地利用計画(住宅の区割図及び面積)、県条例第4条に規定する崖付近の建築物に係る適合性(周辺の土地の利用範囲を含む。)、擁壁の位置及び構造、道が接続する道路の路線名及び有効幅員、道、道が接続する道路及び周辺の土地利用の部分の高さ並びに排水計画を明示すること。)

キ 地籍測量図(道の範囲の全体及び地番ごとの面積が明示されていること。)

ク 標準断面図(道の幅員及び境界の位置、境界の標示方法並びに路面の勾配並びに舗装構成、側溝及び道の境界線を明示すること。)

ケ 横断図(道の幅員及び境界の位置、境界の標示方法並びに路面の勾配並びに路面の勾配を明示すること。)

コ 縦断図(道の延長及び勾配並びに回転広場の間隔を明示すること。)

サ 擁壁等の構造図(擁壁の寸法及び構造を明示すること。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか他の図書の提出を求めることができる。

3 省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書(省令第48号様式)の提出部数は、正本1通及び副本3通とする。

(1) 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は県条例第8条第4号の認定を申請する場合 次に掲げる図書

ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

イ 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地に接する道路(位置、種類、延長及び幅員並びに敷地の道路に接する部分及びその長さを含む)並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長及び幅員)を明示すること。)

ウ 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)

エ 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)

オ 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)

カ 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)

(2) 県条例第9条第1項ただし書の認定を申請する場合 次に掲げる図書

ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

イ 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置、種類、延長及び幅員並びに敷地の道路に接する部分及びその長さを明示すること。)

ウ 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)

エ 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)

オ 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定申請等の提出部数)

第11条 省令第10条の16第1項又は第2項に規定する認定申請書(省令第61号様式)及び省令第10条の21第1項に規定する認定取消申請書(省令第65号様式)の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

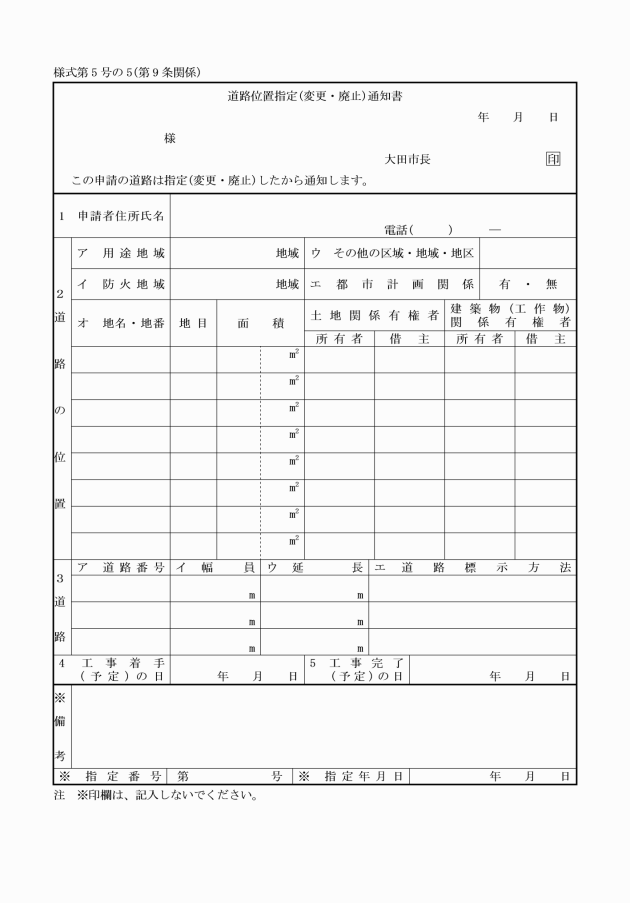

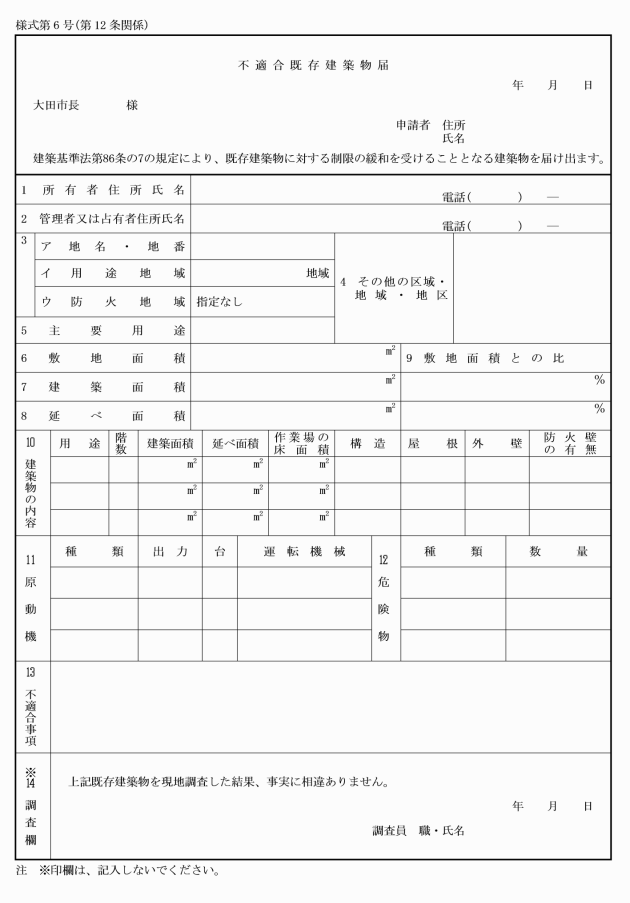

(制限緩和に係る不適合既存建築物の増築等の届)

第12条 法第86条の7の規定により既存建築物に対する制限の緩和を受けることとなる建築物に係る同条の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(政令第137条の7及び政令第137条の12第8項に規定する範囲内のものに限る。)をする建築主は、不適合既存建築物届(様式第6号)の正本1通及び副本1通に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)

(3) 各階平面図(縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置を明示すること。)

(大規模の修繕又は大規模の模様替の認定申請に係る添付図書)

第12条の2 政令第137条の12第6項又は第7項の規定による認定を申請する場合にあっては、省令第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の用途、延べ面積、位置、構造及び出入口の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地に接する道路(位置、種類、延長及び幅員並びに敷地の道路に接する部分及びその長さを含む)並びに敷地の周囲の道、通路その他の空地の配置(道及び通路にあっては位置、延長及び幅員)を明示すること。)

(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)

(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置及び構造並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)

(5) 2面以上の断面図(縮尺、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)

(6) 敷地面積求積図(面積の求積に必要な敷地の寸法及び算式を明示すること。)

(7) 建築面積及び床面積求積図(各面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示すること。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

(全体計画認定の申請書等の提出部数)

第12条の3 省令第10条の23第1項に規定する全体計画認定申請書及び省令第10条の24第1項に規定する全体計画変更認定申請書は、正本1通及び副本2通を提出しなければならない。

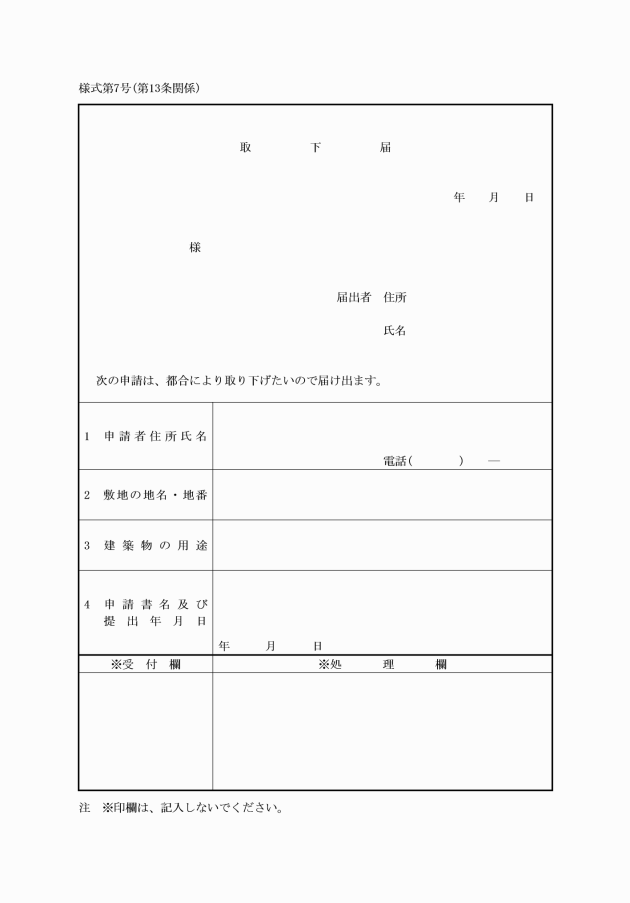

(取下届)

第13条 法、政令、省令、県条例、県規則及びこの規則の規定により市長又は建築主事等に申請書を提出した者は、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第7号)1通を提出しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建築基準法の施行に関する規則(平成15年大田市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

附則(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。