○大田市経営開始資金交付要綱

平成24年9月27日

告示第129号

(趣旨)

第1条 市の交付する大田市経営開始資金(以下「資金」という。)については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象等)

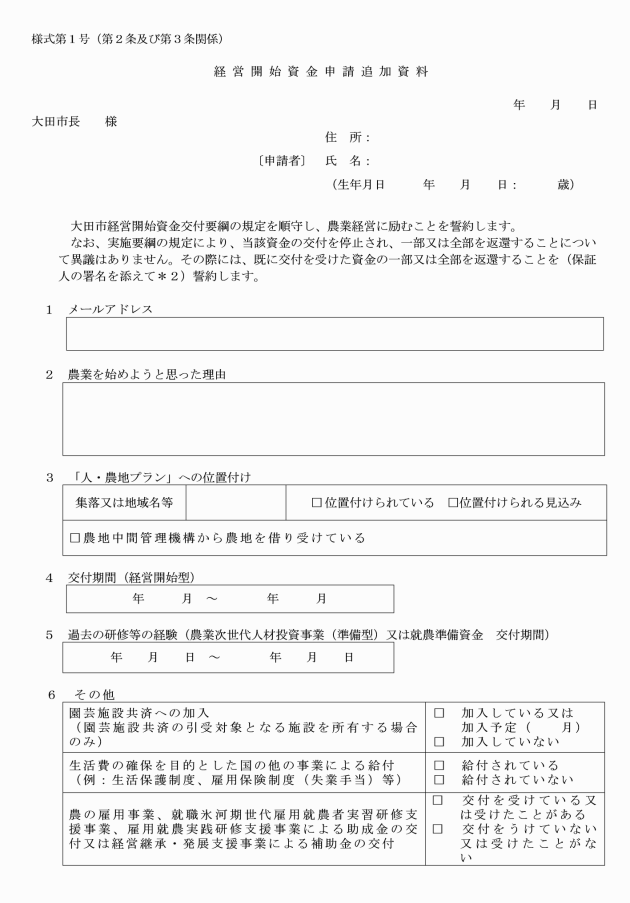

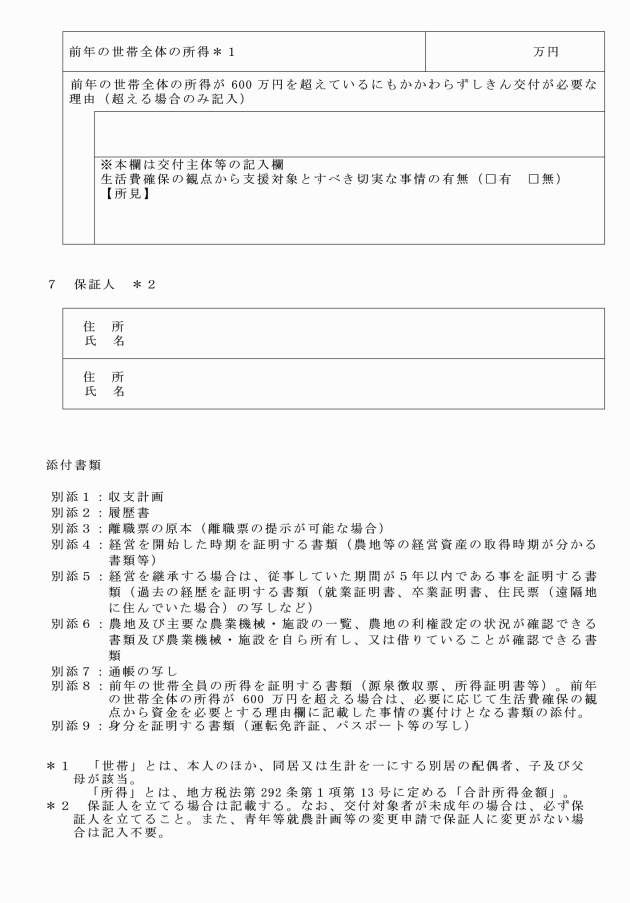

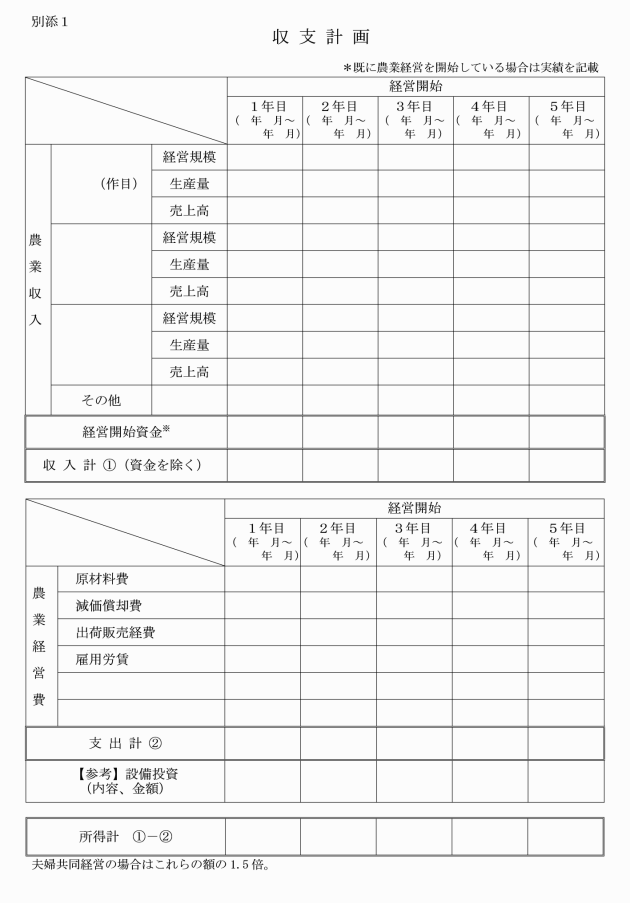

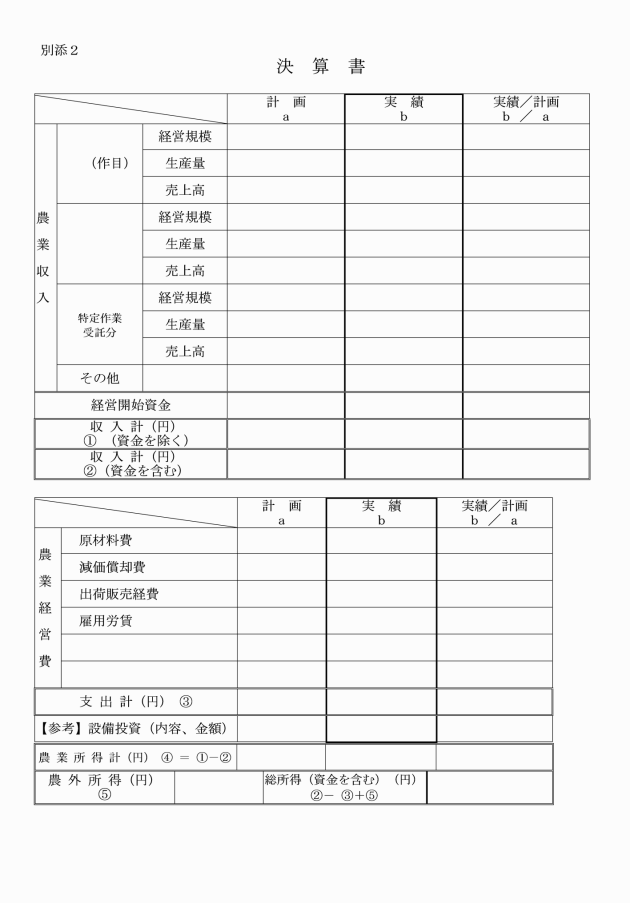

第2条 資金の名称、資金交付の目的、交付対象者の要件、資金の額及び交付期間は、次の表のとおりとする。

資金の名称 | 経営開始資金 |

資金交付の目的 | 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付することで、新規就農者の定着を図り、地域農業に必要な人材を確保する。 |

交付対象者の要件 | (1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。 (2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。 ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の賃借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。 イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。 ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。 エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 (3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。 (4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。 ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。 イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。 (5) 経営の全部又は一部を継承する場合(1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)の規定を準用する。この場合において、同号ア及びイ中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びエ中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。 (6) 人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)別添の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4による実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種の取決め等をいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。) (7) 次に掲げる条件に該当していること。 ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 イ 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の別記2に規定する農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。 ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2998号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。 (8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。 (9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、交付主体は生活費の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。 (10) 就農する地域における担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。 (11) 令和4年4月以降に農業経営を開始したものであること。 |

資金の額 | 資金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で交付する。 (1) 個人の場合 交付期間1月につき1人当たり12.5万円 (2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合 交付期間1月につき夫婦合わせて(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て) ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。 イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。 ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。 (3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合 当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ(1)の額。なお、経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。 |

交付期間 | 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。 |

資金の交付停止 | (1) 第2条の表交付対象者の要件の項に規定する要件を満たさなくなった場合 (2) 農業経営を中止した場合 (3) 農業経営を休止した場合 (4) 第8条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合 (5) 第9条の規定による就農状況の現地確認等により、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知)(以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしていない場合又は次に掲げる場合に該当し、その他適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合 ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合 イ 耕作すべき農地を遊休化した場合 ウ 農作物を適切に生産していない場合 エ 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合 オ 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合 (6) 国要綱に規定される国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合 (7) 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。 |

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認の申請をしなければならない。

2 前項の審査に当たっては、関係者による面接等を行うものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

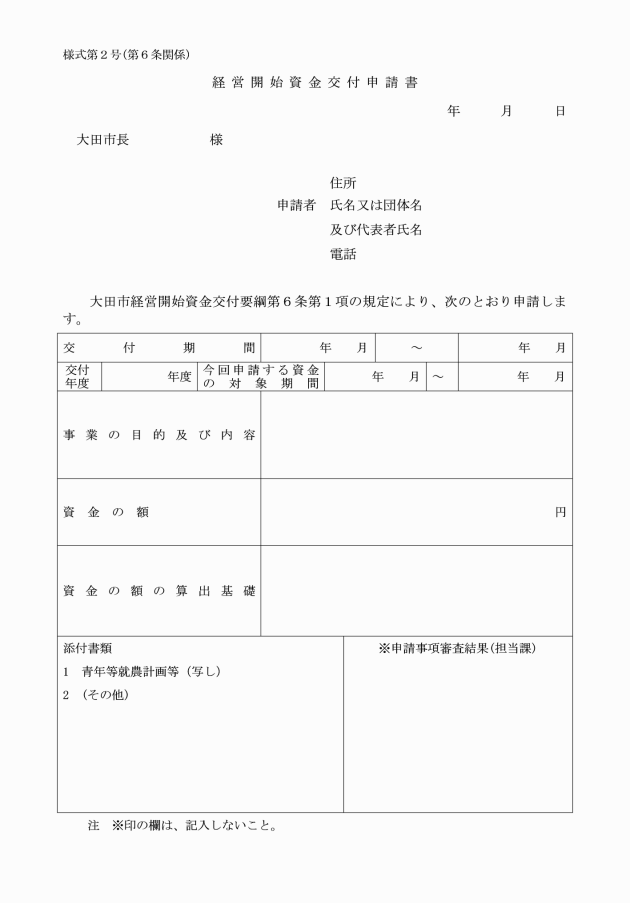

(資金の交付申請)

第6条 交付対象者は、資金の交付申請書(様式第2号)に青年等就農計画等を添えて市長の定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請は、交付年度ごとに行わなければならない。

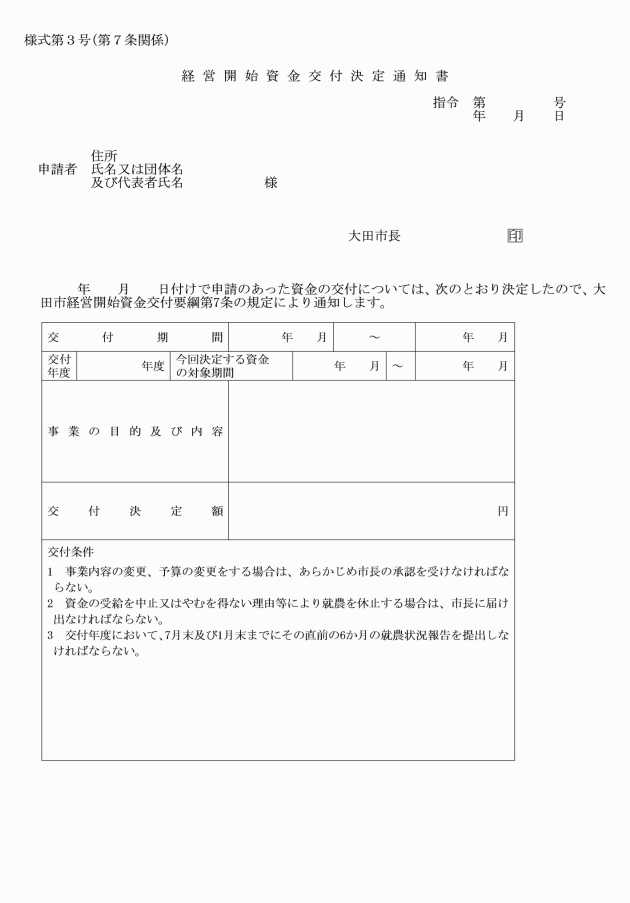

(資金の交付の決定)

第7条 市長は、資金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により、資金を交付すべきものと認めたときは、速やかに資金の交付の決定をするものとする。

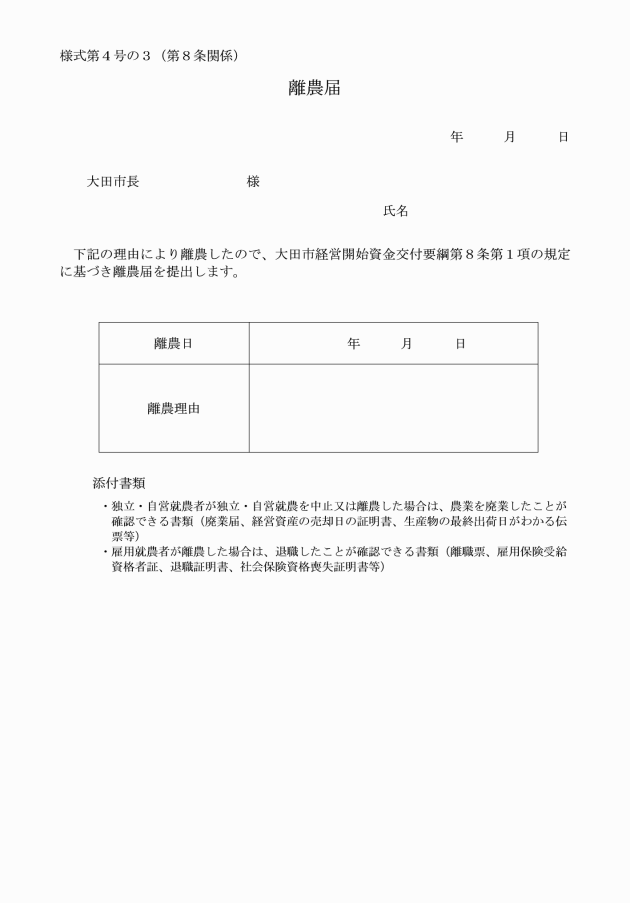

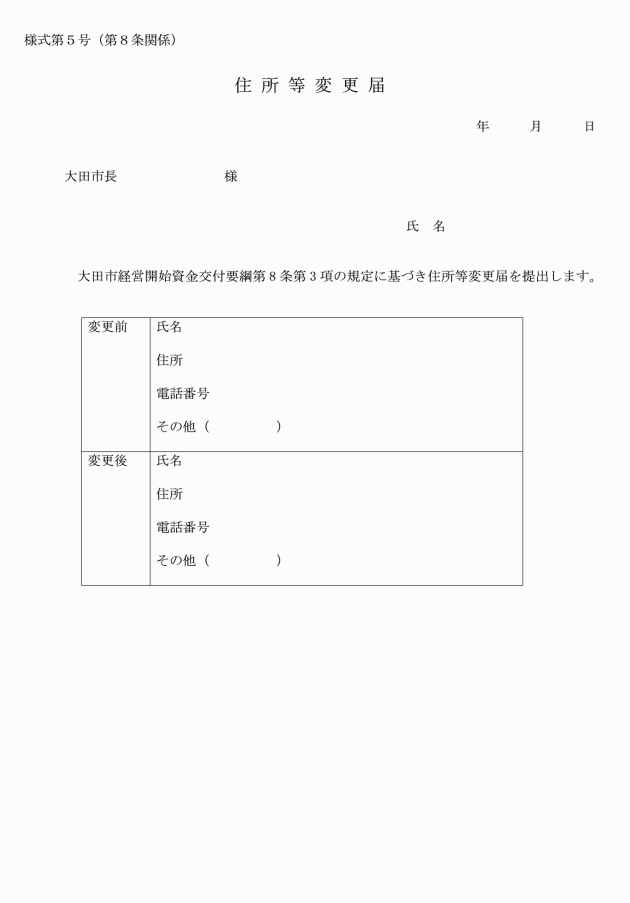

3 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

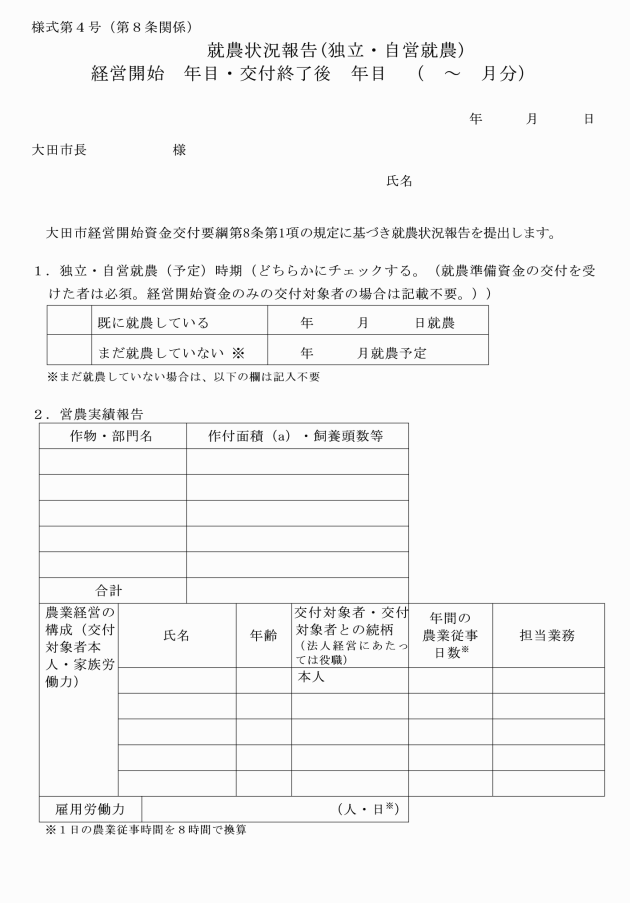

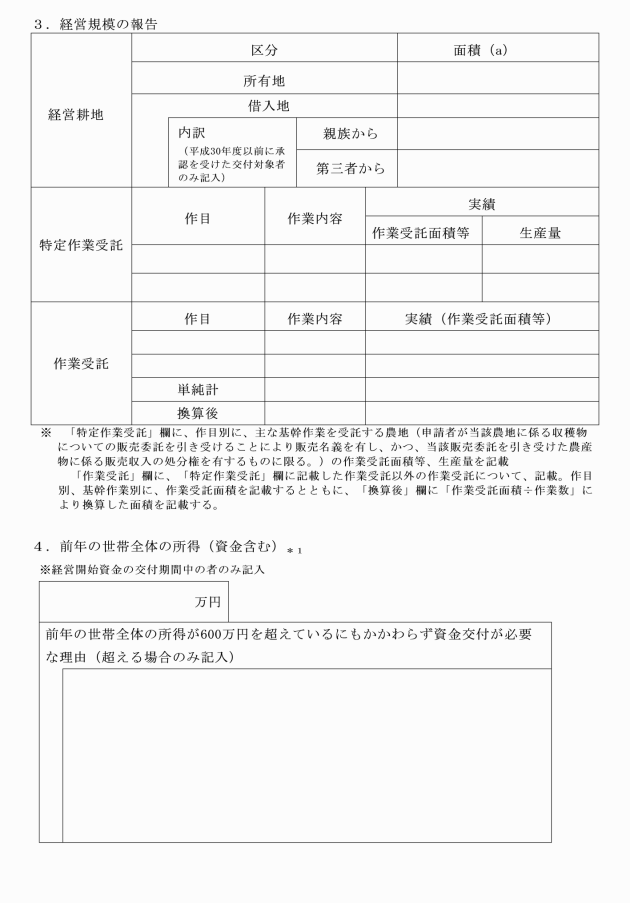

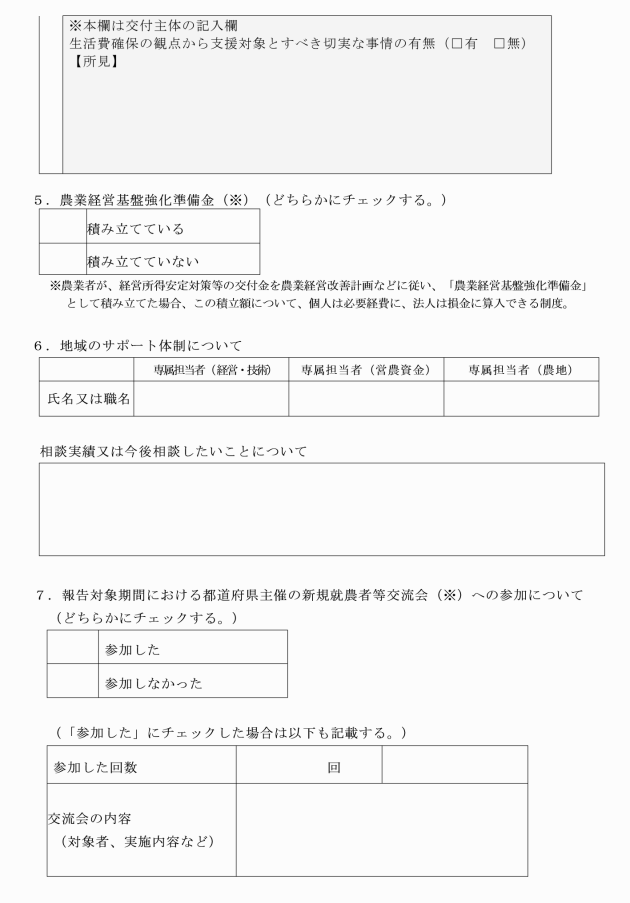

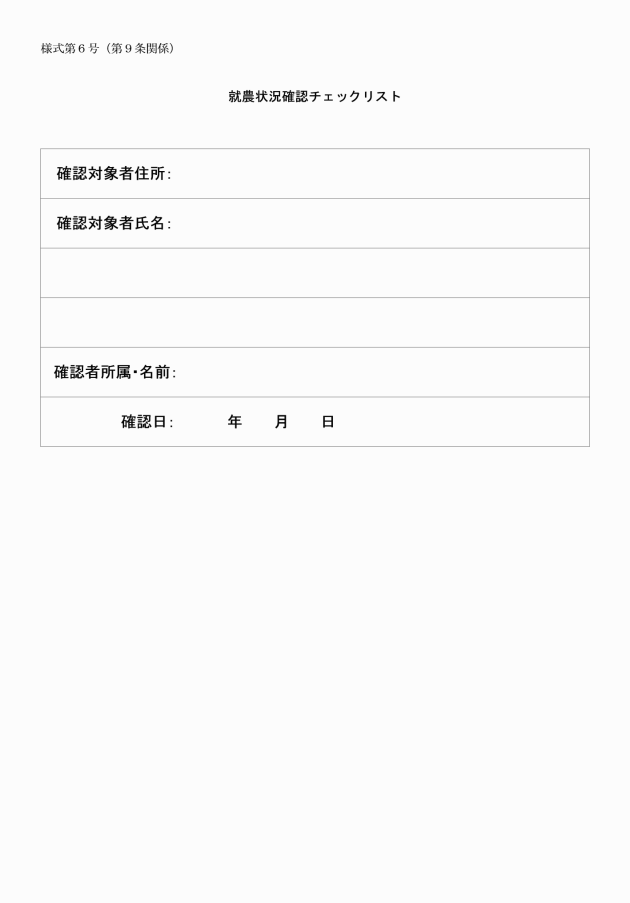

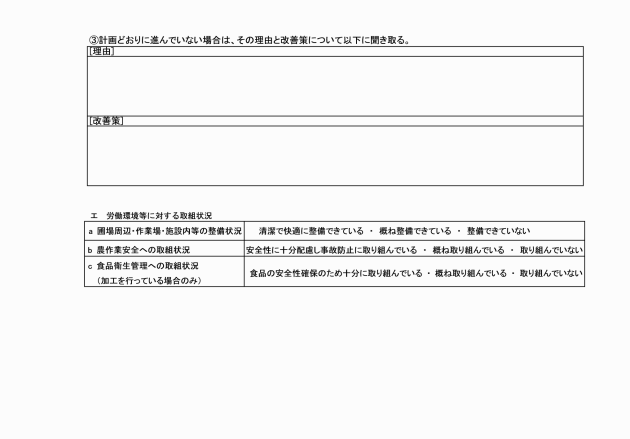

(就農状況の確認)

第9条 市長は、前条の規定による就農状況報告を受けたときは、国要綱に規定されるサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携し、適切な助言及び指導を行うものとする。

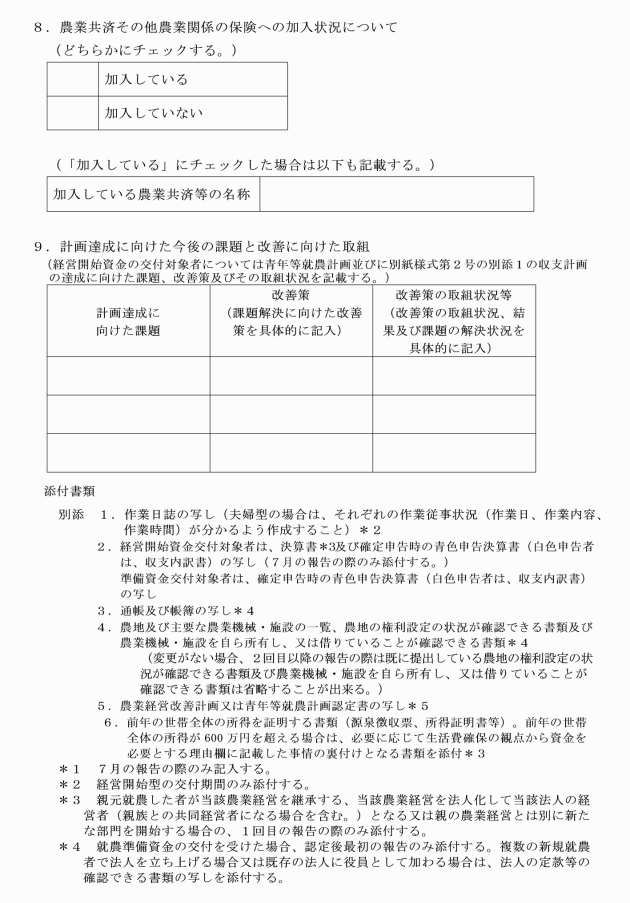

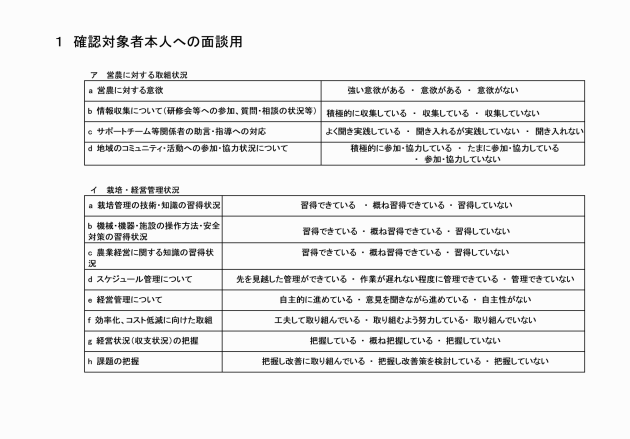

(1) 交付対象者への面談により、次の事項について確認する。

ア 営農に対する取組状況

イ 栽培・経営管理状況

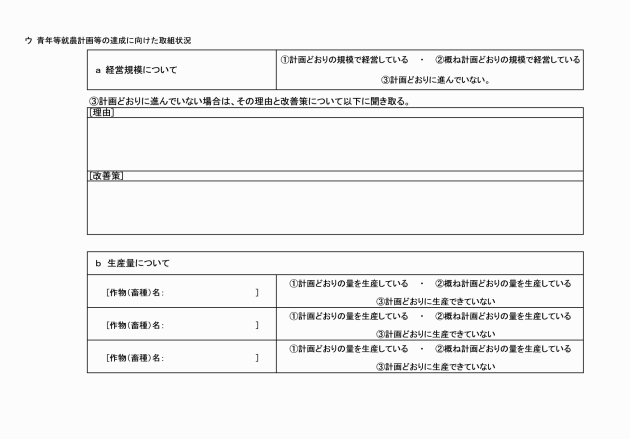

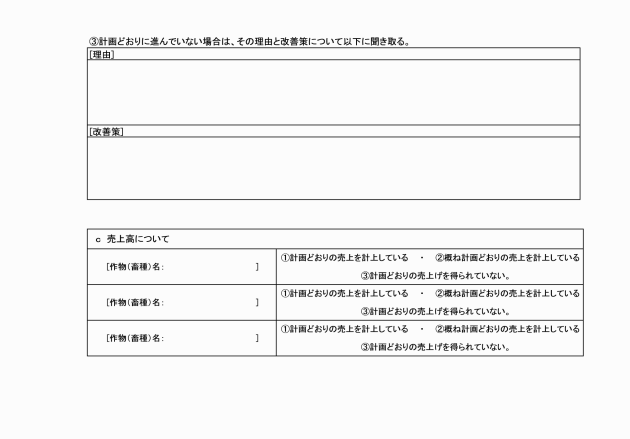

ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

エ 労働環境等に対する取組状況

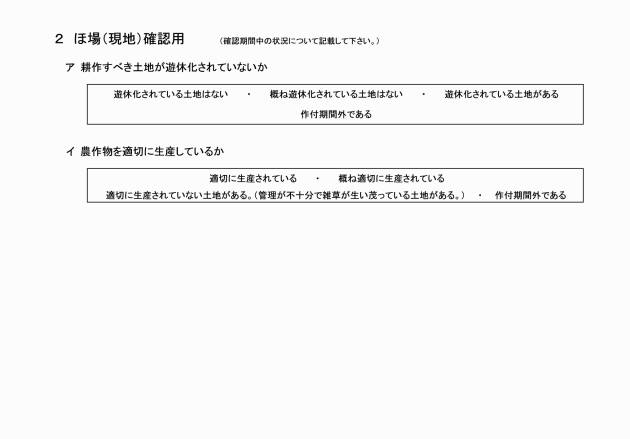

(2) ほ場を確認し、次の事項について確認する。

ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

イ 農作物を適切に生産していること。

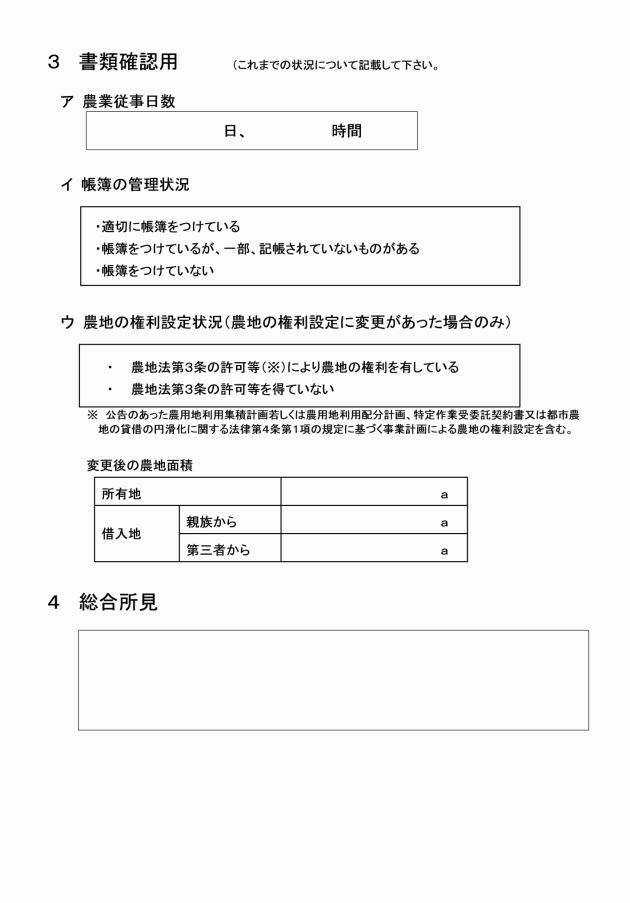

(3) 次に掲げる書類を確認する。

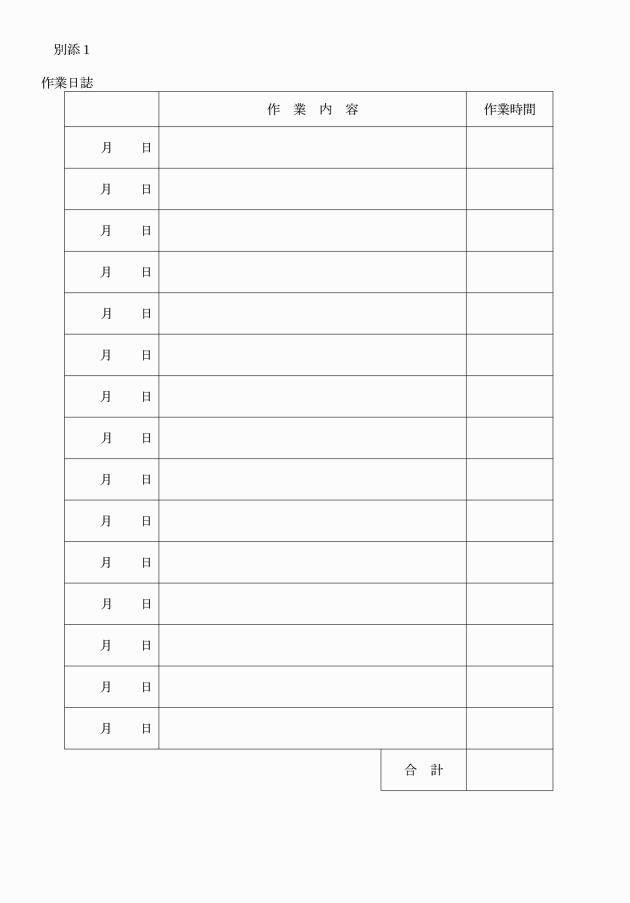

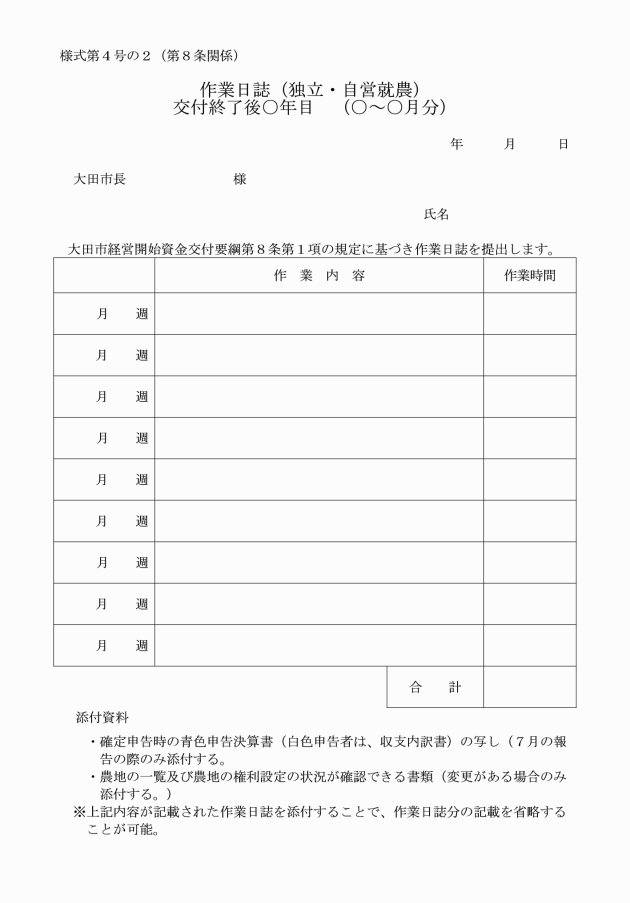

ア 作業日誌

イ 帳簿

ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類

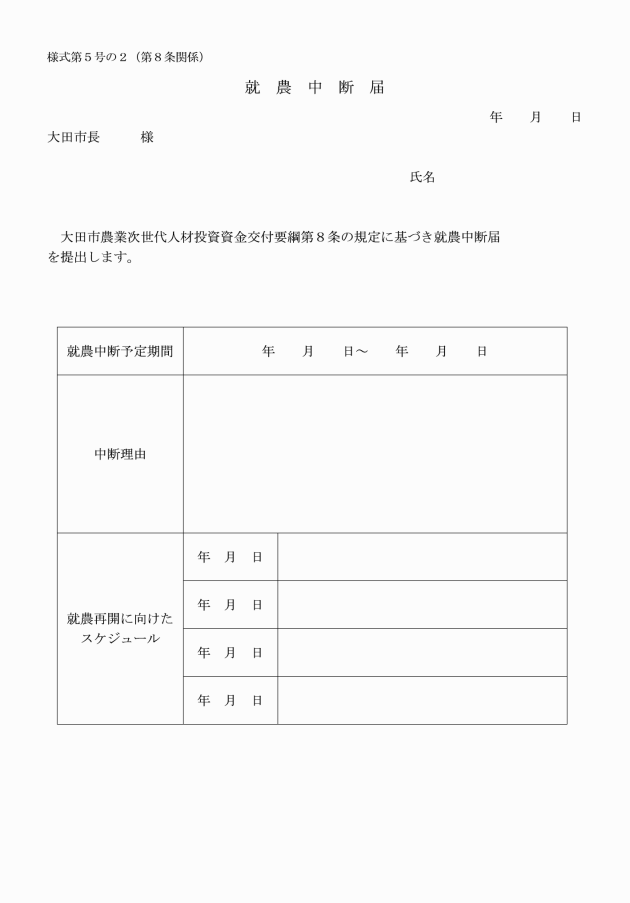

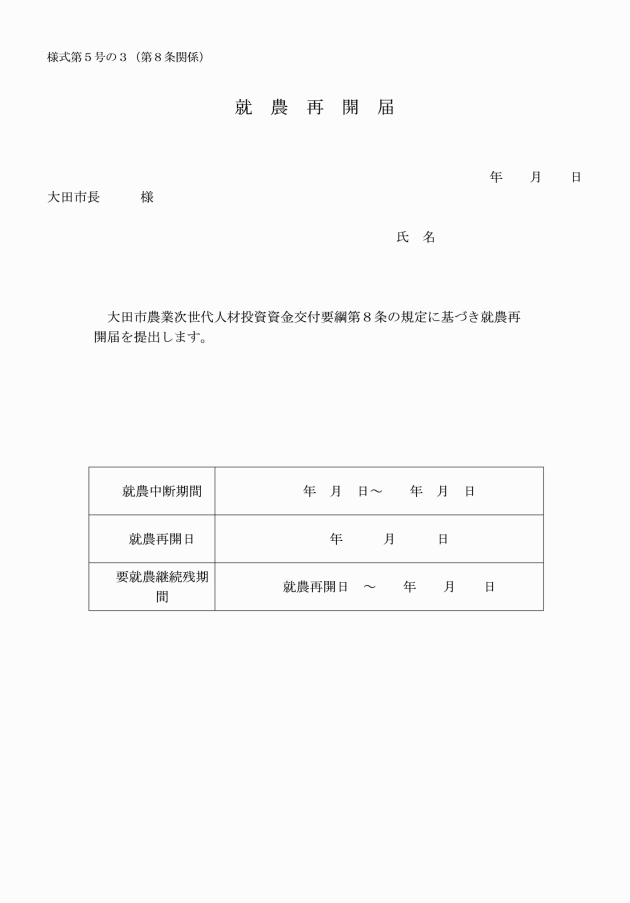

3 市長は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、市長は就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

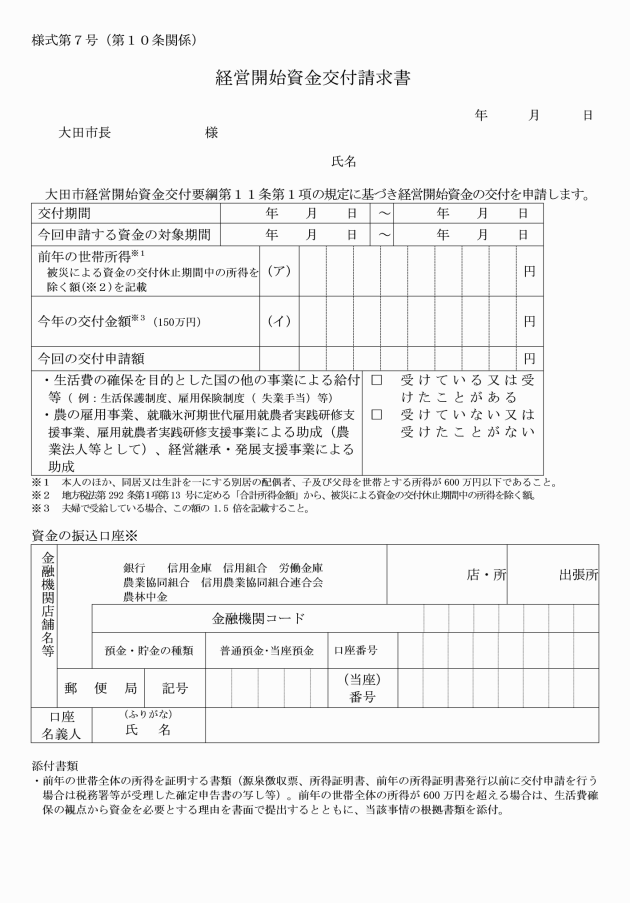

(資金の請求)

第10条 交付対象者は、経営開始資金交付請求書(様式第7号)により、半年分又は1年分を単位として、市長に資金の交付を請求しなければならない。なお、原則として、請求する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

2 経営開始後1年を超えて請求した場合は、既に経過した年数分は交付の対象としない。

(資金の交付)

第11条 市長は、前条の請求の内容が適当であると認めたときは資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とする。なお、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

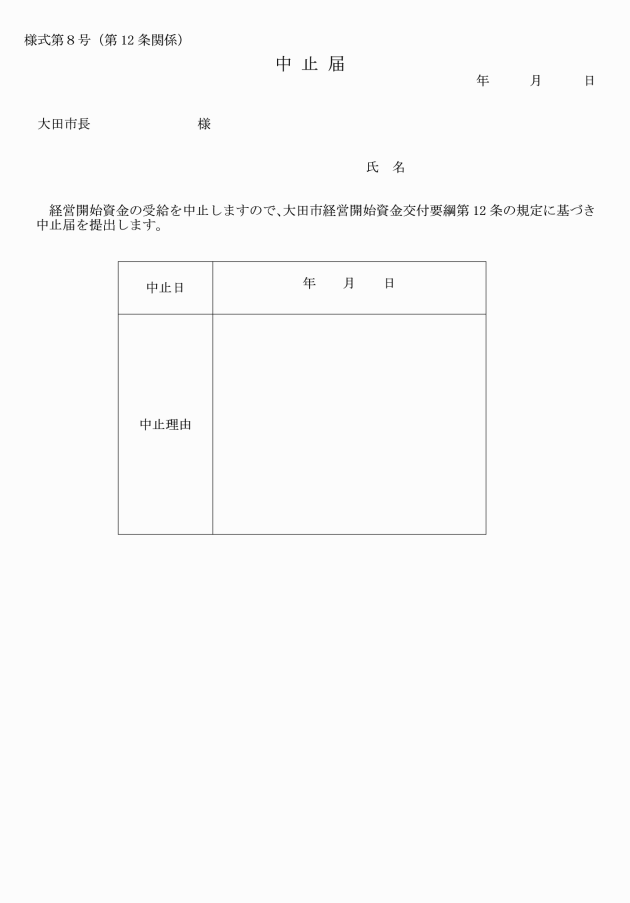

(交付中止の届出)

第12条 交付対象者は、受給を中止する場合は市長に中止届(様式第8号)を提出しなければならない。

(交付の休止届及び再開届)

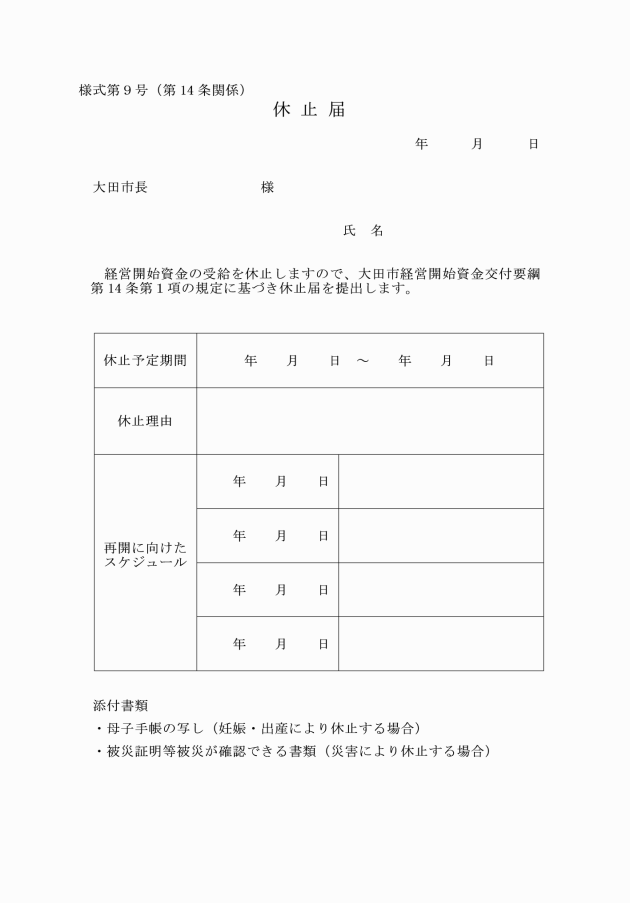

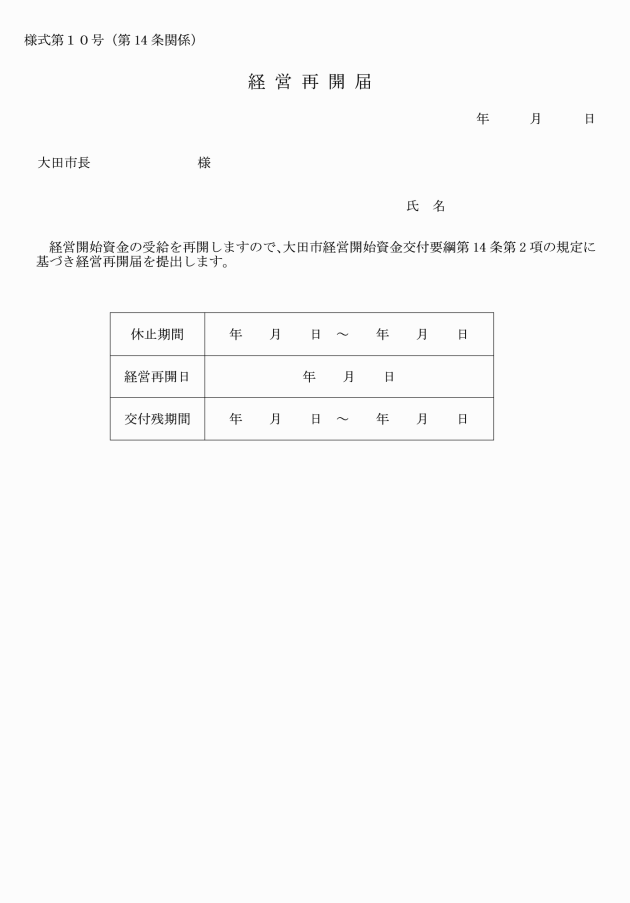

第14条 交付対象者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第9号)を提出しなければならない。

(交付の休止)

第15条 市長は、交付対象者から前条第1項の規定による休止届が提出された場合、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

2 市長は、交付対象者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(1) 第2条の表中資金の交付停止第1号から第6号に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

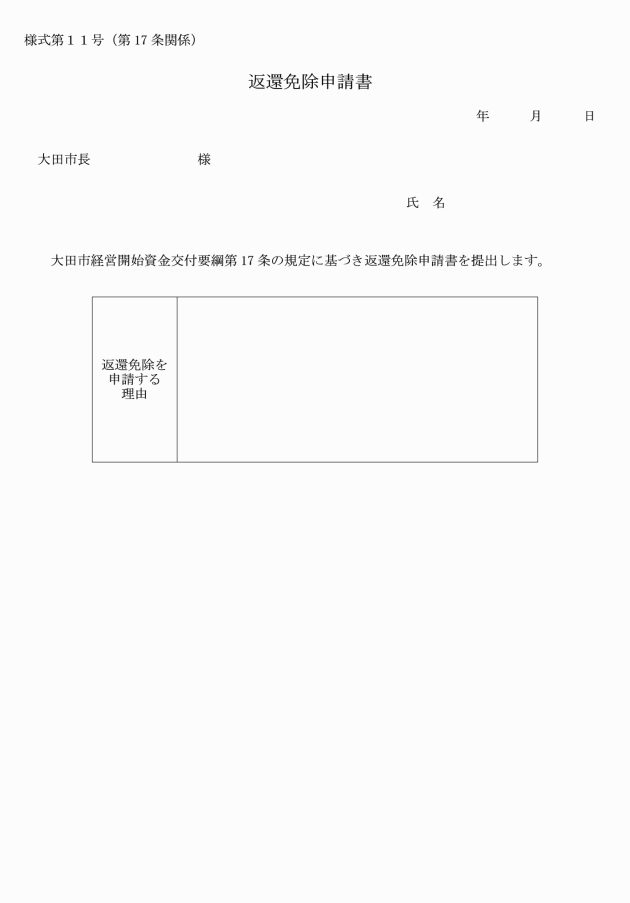

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

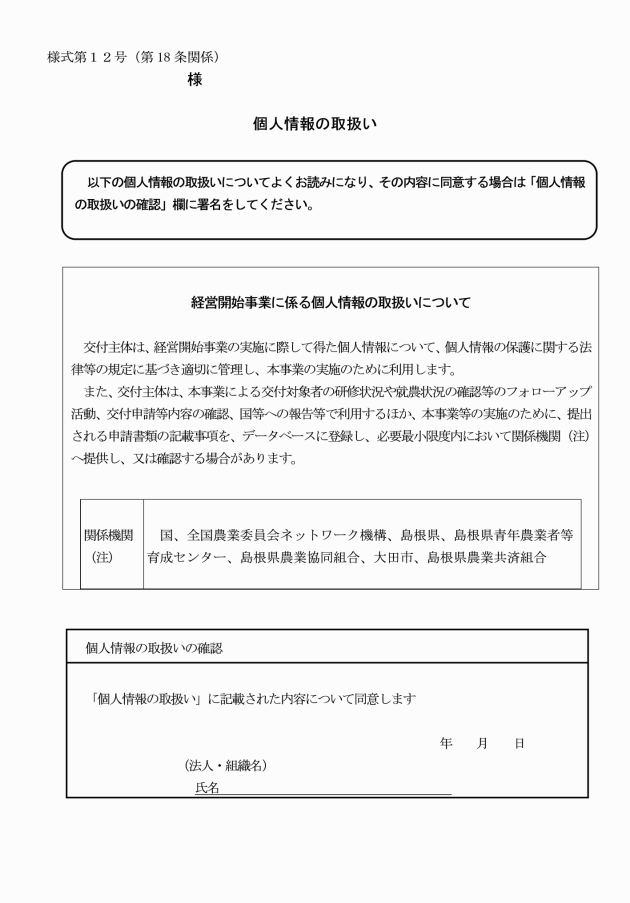

(交付対象者の情報について)

第18条 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、様式第12号により適切に取り扱うものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この告示は、平成24年9月27日から施行する。

附則(平成25年告示第114号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成26年告示第87号)

この告示は、平成26年6月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年告示第18号)

1 この告示は、平成27年3月9日から施行する。

2 この告示の施行の日前に申請のあった者に係る大田市青年就農給付金の給付については、なお従前の例による。ただし、改正後の第10条第1項及び第11条についてはこの告示による改正後の同要綱を適用するものとする。

3 この告示による改正前の大田市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第2条の表給付金の額(2)に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同要綱の適用を受けるものとする。

4 この告示による改正前の大田市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により大田市青年就農給付金事業を実施する場合は、第6条第2項及び第10条第1項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付金の交付申請及び給付金の請求をすることができるものとする。

附則(平成28年告示第136号)

1 この告示は、平成28年12月2日から施行する。

2 この告示による改正前の大田市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

附則(平成29年告示第103号)

1 この告示は、平成29年9月8日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

2 この告示による改正前の大田市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。また、改正前の要綱の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。

3 平成27年告示第18号による改正前の大田市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、この告示の改正後に第2条表中資金の額(1)に規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、改正後の同要綱の同規定の適用を受けるものとする。

附則(平成30年告示第134号の2)

1 この告示は、平成30年7月27日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

2 この告示による改正前の大田市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第2条の表中交付対象者の要件の項(2)、第8条第4項、第9条第2項、第17条第1項第4号、様式第4号、様式第4号の2、様式第5号の2、様式第5号の3、様式第6号、様式第7号、様式第9号については、この告示による改正後の同要綱を適用するものとする。

附則(平成30年告示第159号)

この告示は、平成30年12月21日から施行する。

附則(令和元年告示第22号の4)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の大田市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の様式第1号から様式第12号については、この告示による改正後の同要綱を適用するものとする。

附則(令和3年告示第135号の12)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前の大田市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

附則(令和4年告示第186号)

1 この告示は、令和4年12月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の大田市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

附則(令和5年告示第8号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。