○大田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月24日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域において支え合うことができる体制の構築を推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(事業構成及び事業内容)

第3条 総合事業は、法第115条の45第1項第1号に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)と、同項第2号に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)からなり、構成及び内容は別表第1のとおりとする。

(実施主体)

第4条 総合事業の実施主体は、大田市とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第1号事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び法施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業については、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、市長が指定する者に行わせるものとする。

3 市長は、第1号訪問事業及び第1号通所事業以外の総合事業については、法第115条の47第5項の規定に基づき、法施行規則第140条の69に定める基準に適合し、良好な業務遂行能力を有すると認められるものに対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合においては、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。

(事業者の指定)

第5条 市長は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、第1号事業を適切に行うことができる者として、大田市介護予防・日常生活支援総合事業指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年大田市告示第10号)及び大田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準要綱(平成30年大田市告示第2号)に適合する者を指定し、当該指定に係る第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)を行わせるものとする。

(対象者)

第6条 第1号事業の対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、法施行規則第140条の62の4に規定する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(2) 法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、次に掲げる事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業のサービスを受ける者(市が必要と認める者に限る。)

ア 第1号訪問事業のうち、法第140条の63の6第1号の基準に従い行うもの及び3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるもの(要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のための効果が高いものに限る。イにおいて同じ。)を除いたもの

イ 第1号通所事業のうち、法第140条の63の6第1号の基準に従い行うもの及び3月以上6月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものを除いたもの

ウ 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業

2 一般介護予防事業の対象者は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

第7条及び第8条 削除

(介護予防ケアマネジメントに係る届出)

第9条 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を受けようとする場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター及び委託を受けた居宅介護支援事業所が行うことができる。

(被保険者証の発行)

第10条 市長は、前条第1項の規定により、届出書の提出があったときは、当該居宅要支援被保険者等を受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行するものとする。

(第1号事業に要する費用の額)

第11条 法施行規則第140条の63の2第1項第1号の規定により大田市が定める第1号事業に要する費用の額は、10円に別添1に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第12条 市長は、居宅要支援被保険者等が、指定事業者による指定第1号事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該指定第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を支給する。

2 第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額の100分の90(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第1項の規定による所得の額が同条第2項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等にあっては100分の80、同条第5項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等にあっては100分の70)に相当する額とする。

3 市長は、居宅要支援被保険者等が、指定事業者による指定第1号事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該指定第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができるものとする。

4 前項の規定よる支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。

5 第3項の規定による場合における第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務は、法第115条の45の3第6項の規定により島根県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

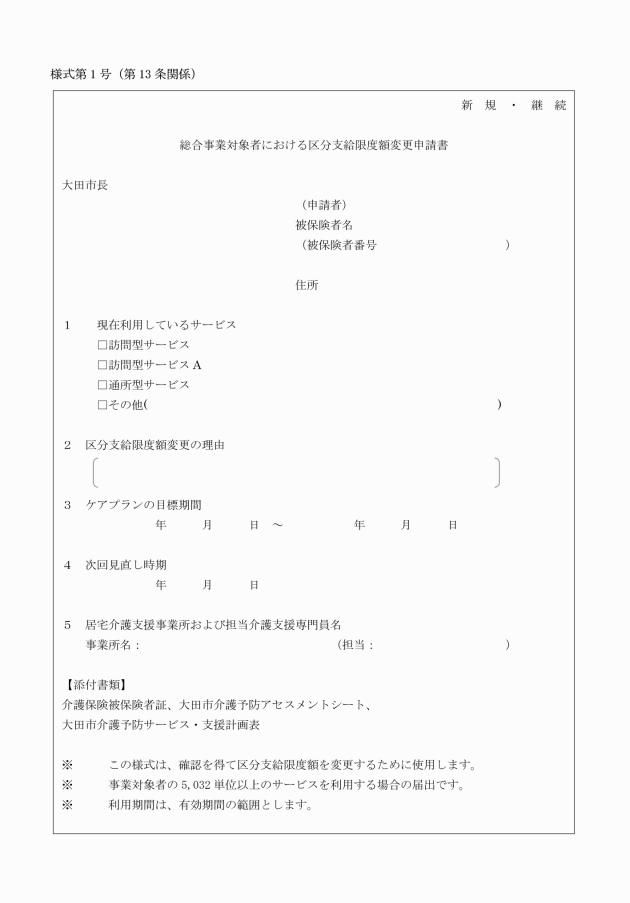

(支給限度額)

第13条 居宅要支援被保険者等は、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び第1号事業の利用により算定される費用の合計が、次に掲げる区分に応じた支給限度額に至るまでサービスを受けることができる。

(1) 事業対象者 50,320円

(2) 要支援1 50,320円

(3) 要支援2 105,310円

2 前項の支給限度額の管理対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第14条 市長は、第1号訪問事業及び第1号通所事業について、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(利用料)

第15条 総合事業の利用料は、別表第1のとおりとする。

(報告及び調査)

第16条 市長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて、法第115条の45の7の規定に基づき指定事業者に対する報告の徴取、立入調査等を行うほか、委託契約に基づき受託者に対する事業の実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この告示は、平成29年4月1日から適用する。

2 市長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業に関し必要な手続きを行うことができる。

附則(平成29年告示第59号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第145号の2)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

附則(平成31年告示第15号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

附則(令和元年告示第47号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年告示第135号の9)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別添1の1のイからハまで、別添1の2のイからハまで、別添1の3のイ及びロに規定する所定単位数については、令和3年9月30日までの間は、それらの規定にかかわらず、その1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

附則(令和4年告示第157号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別添1の1の注4、別添1の2の注3、別添1の3の注3、別添1の4の注3の規定については、令和7年3月31日までの間、適用しない。ただし、別添1の3の注3の規定については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。

附則(令和6年告示第145号)

この告示は、令和6年9月18日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

別表第1(第3条及び第15条関係)

事業構成 | 事業内容 | 利用料 | ||

第1号事業 | 第1号訪問事業 | 訪問型サービス | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス | 第11条の規定により算定した費用の額の100分の10(介護保険法施行令第29条の2第1項の規定による所得の額が同条第2項に規定する額以上の者は100分の20、同条第5項に規定する額以上の者は100分の30)に相当する額 |

訪問型サービスA | 「医療介護総合確保推進法」による訪問型サービスのうち、緩和した基準により指定事業者が実施するサービス | |||

第1号通所事業 | 通所型サービス | 医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所型サービス | ||

第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業で、居宅要支援被保険者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。 | 無料 | |

一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要するものを把握し、介護予防活動につなげる。 | 市長が別に定める。 | |

介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 | |||

地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | |||

高齢者通いの場づくり事業 | 高齢者の社会参加を促進することにより、運動機能の向上及び社会交流の場の提供による介護予防の推進を図る。利用者の興味関心に応じた趣味活動、健康増進活動を週1回以上開催する。 | |||

地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | |||

別添1

訪問型サービス費、訪問型サービスAサービス費、通所型サービス費及び介護予防ケアマネジメント費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、訪問型サービス費、訪問型サービスAサービス費及び通所型サービス費の費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する額の算定に関する基準の策定に伴う事実上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

1 訪問型サービス費

イ 訪問型サービス費(Ⅰ) 1,176単位

ロ 訪問型サービス費(Ⅱ) 2,349単位

ハ 訪問型サービス費(Ⅲ) 3,727単位

注1 利用者に対して、訪問型サービス事業所(訪問型サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する訪問介護員等に相当する者をいう。以下同じ。)が、訪問型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、イからハまでについて、1月につき所定単位数を算定する。

注2 法施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注5 訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する訪問型サービス事業所が、同一敷敷地内建物等に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

注6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市長に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注8 訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注9 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は、算定しない。

注10 利用者が一の訪問型サービス事業所において訪問型サービスを受けている間は、当該訪問型サービス事業所以外の訪問型サービス事業所が訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。

ニ 初回加算 200単位

注 訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第39条第2号に規定する介護予防訪問介護計画に相当するものをいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(旧指定介護予防サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った場合又は当該訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ホ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 (1)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスを行ったときは、初回の当該訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注2 (2)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテー(同一敷地内建物等に居住する利用者50人以上に対してサービスを行う場合を除く)ションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスを行ったときは、初回の当該訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。

ヘ 口腔連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防支援のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第1号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

ト 介護職員等処遇改善加算

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数

注2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

2 訪問型サービスAサービス費

イ 訪問型サービス費(Ⅰ) 1,058単位

ロ 訪問型サービス費(Ⅱ) 2,114単位

ハ 訪問型サービス費(Ⅲ) 3,354単位

注1 利用者に対して、訪問型サービスAサービス事業所(訪問型サービスAサービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の従事者(大田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準要綱第6条第1項に規定する従事者をいう。以下同じ。)が、訪問型サービスAサービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでについて、1月につき所定単位数を算定する。

イ 訪問型サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより週1回程度の訪問型サービスAが必要とされた者

ロ 訪問型サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより週2回程度の訪問型の訪問型サービスAが必要とされた者

ハ 訪問型サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマジメントによりロに掲げる回数の程度を超える訪問型サービスAが必要とされた者(その要支援状態区分が要介護基準省令第2条第1項第2号に掲げる区分である者又は退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながる場合等利用者の状態により市長が必要と認める者に限る。)

注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 訪問型サービスAサービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービスAサービス事業所と同一建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(訪問型サービスAサービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は訪問A事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問型サービスAサービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、訪問型サービスAサービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、訪問型サービスAを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する訪問型サービスAサービス事業所が、同一敷敷地内建物等に居住する利用者(訪問型サービスAサービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、訪問型サービスAサービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

注5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービスAサービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の従事者が訪問型サービスAサービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービスAサービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の従事者が訪問型サービスを行った場合には、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 訪問型サービスAサービス事業所の従事者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問型サービスAサービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注8 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービスAサービス費は、算定しない。

注9 利用者が一の訪問型サービスAサービス事業所において訪問型サービスAサービスを受けている間は、当該訪問型サービスAサービス以外の訪問型サービスAサービス事業所が訪問型サービスAサービスを行った場合に、訪問型サービスAサービス費は、算定しない。

ニ 初回加算 200単位

注 訪問型サービスAサービス事業所において、新規に訪問型サービス計画(大田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準要綱第38条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(大田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準要綱第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の訪問型サービスAサービスを行った日の属する月に訪問型サービスAサービスを行った場合又は当該訪問型サービスAサービス事業所のその他の従事者が初回若しくは初回の訪問型サービスAサービスを行った日の属する月に訪問型サービスAサービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ホ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

注 サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく訪問型サービスAサービスを行ったときは、初回の当該訪問型サービスAサービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

ヘ 口腔連携強化加算 50単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービスAサービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防支援のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第1号介護予防支援事業に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

3 通所型サービス費

イ 通所型サービス費(Ⅰ) 1,798単位

ロ 通所型サービス費(Ⅱ) 3,621単位

注1 旧指定介護予防サービス基準第97条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所(通所型サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、通所型サービスを行った場合に、1月につき、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

イ 事業対象者・要支援1 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者に対して、通所型サービスを行った場合

ロ 事業対象者・要支援2 事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、通所型サービスを行った場合

注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 通所型サービス事業所の従業者(旧指定介護予防サービス基準第97条第1項に規定する介護予防通所介護従業者に相当する者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、通所型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。

注6 利用者が一の通所型サービス事業所において通所型サービスを受けている間は、当該通所型サービス事業所以外の通所型サービス事業所が通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。

注7 通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所型サービス事業所と同一建物から当該通所型サービス事業所に通う者に対し、通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

(1) イを算定している場合 376単位

(2) ロを算定している場合 752単位

注8 利用者に対して、その居宅と通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(イを算定している場合は1月につき376単位を、ロを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注7を算定している場合は、この限りではない。

ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第109条第2号に規定する介護予防通所介護計画に相当するものをいう。以下同じ。)を作成していること。

ロ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位

注 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ホ 栄養アセスメント加算 50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(トの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ニ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。

ヘ 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

ホ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。

ト 口腔機能向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びリにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

チ 一体的サービス提供加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ヘ又はトを算定している場合は、算定しない。

リ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が利用者に対し通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 88単位

② 事業対象者・要支援2 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 72単位

② 事業対象者・要支援2 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 事業対象者・要支援1 24単位

② 事業対象者・要支援2 48単位

ヌ 生活機能向上連携加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が、利用者に対し通所型サービスを行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。

イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、通所型サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ワ 介護職員等処遇改善加算

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

注2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(6) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(7) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数

(8) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(9) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(10) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数

(11) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数

(12) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(13) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(14) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

4 介護予防ケアマネジメント費

イ 介護予防ケアマネジメント費 442単位

注 介護予防ケアマネジメント費は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

ロ 初回加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防プランを作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

ハ 委託連携加算 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防プランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。